热带气旋预测从1周提高到3周,从S2S中获得的新见解

热带气旋是地球上最具破坏力的天气现象之一,它们带来的狂风、暴雨和风暴潮常常造成巨大损失,例如,2013年台风“海燕”袭击菲律宾,导致超过6000人死亡,2018年台风“山竹”给中国华南地区带来数千亿元经济损失。传统上,只能在未来1周内较准确地预测台风路径和强度,而对于未来2~4周的台风活动,预测难度极大。最近,一项新的研究取得了突破口。

热带气旋及亚季节至季节天气气候预测

热带气旋是一种强烈的低压系统,其特点是云层呈螺旋状,风力强劲,降雨量大。这些系统在温暖的海水上形成,可能会升级为影响沿海地区的大型风暴。热带气旋的频率、强度和轨迹因不同的海洋区域而异,受多种大气和海洋因素的影响。

尽管经过了数十年的研究,预测热带气旋仍然是一项具有挑战的工作。由于大气、海洋表面条件和大规模气候模式之间的相互作用高度复杂,因此很难准确预测热带气旋路径。此外,初始大气和海洋条件具有很大的不确定性,尤其是在较长的时间尺度上,也给热带气旋预测带来一定的困难。

天气预报通常能预测未来10天的天气,而季节性气候预测则关注几个月后的趋势,亚季节到季节(S2S)预测则关注2周到3个月的时间段,这段时间重要但却恰恰是“预测荒漠”。S2S数据库包含11个模型的预测数据,自2015年启动以来,已有数千名用户及近百篇科研成果。

S2S框架集成了多种预测模型,并严重依赖全球气候模型、集合预报和统计方法。S2S预测中使用的模型通常由海面温度、风向和大气压力等边界条件驱动。在热带气旋预测中,S2S模型提供了有关热带气旋频率和强度季节性变化的宝贵见解。然而,模型在预测这些风暴的轨迹密度的能力仍然不太准确。

如何预测三周后的台风?

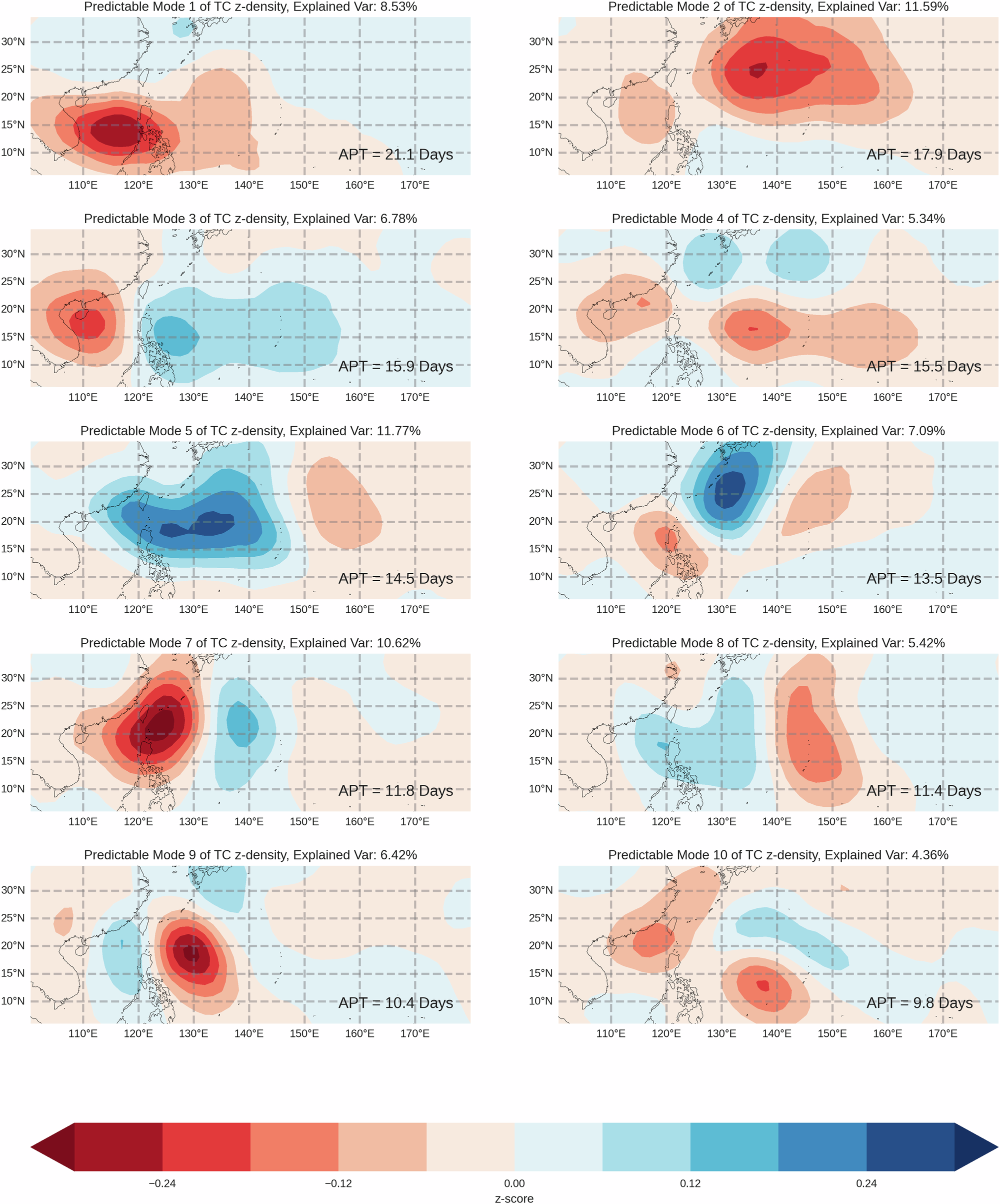

为了找出哪些区域的台风活动更容易提前预测,有哪些规律,一项新的研究选择以西北太平洋为研究区域,分析了2001–2020年20年间的台风数据和模型模拟结果,使用平均可预测时间方法识别了14个可预测的热带气旋路径密度模式,其中有11个平均可预报时间超过1周,研究发现了台风活动的“三大规律”。

第一种最具可预测的平均可预报时间模式APTM-1,台风活动可以提前3周预测,这主要归功于夏季季节内振荡。夏季季节内振荡会增强南海的季风涡旋,导致上升气流增强,从而促进对流云团发展,同时,还可以让气流更容易旋转,形成台风“种子”。

另外一类具有短周期模式APTM-7,可提前12天预报,这一类台风活动受西北太平洋盆地中混合罗斯贝重力波影响,这些波列会像“海浪”一样传播,在西北太平洋形成台风活动的呈现西-西北-东-东南偶极子特征。

最后一种可预测的台风活动为APTM-2,可提前预测18天,可能与一些较小的时间和空间尺度的变化有关。

这项研究首次量化了台风路径密度的可预测时间高达21天,揭示了夏季季节内振荡通过调控季风涡旋影响南海台风生成,为亚季节预报提供动力学依据。此外,证实了混合罗斯贝重力波对APTM-7的调制作用,补充了短时间尺度台风预测的理论框架。

图:台风平均可预报时间模式的空间结构

子图右下角显示了 WNP 地区前十个可预测 TC z 密度模式的空间模式及其 平均可预报时间长度。每个平均可预报时间模式的解释方差(在 14 个 z 密度 PC 中,参见方法部分)附加在相应子图标题的末尾。

❓思考题:哪个气候现象能让南海的台风活动提前21天预测?

A.厄尔尼诺

B.夏季季节内振荡

C.北极振荡

D.太平洋十年振荡

参考答案:(点击查看)

B.

解析:这项研究发现,夏季季节内振荡通过调控季风涡旋和上升气流,显著影响南海台风活动,使其可预测时间长达21天。而厄尔尼诺主要影响年际尺度台风活动,北极振荡和太平洋十年振荡与热带气旋关系较弱。

热带气旋的长期预测一直是气象学的难题,但这项研究让我们离“提前三周预知台风”更近一步,也许未来某天,我们能像看天气预报一样,提前一个月知道“台风季”是否活跃,让防灾减灾更加主动!

参考文献:Chi Lok Loi, Kai-Chih Tseng & Chun-Chieh Wu,Predictability of tropical cyclone track density in S2S reforecast. npj Climate and Atmospheric Science volume 8, Article number: 24 (2025) ,doi.s41612-025-00909-0