应对入侵和海洋变暖,海洋软体动物的反应

面对生物入侵,原生物种会做出一定的反应,同样的,面对海洋变暖,生物也会做出一定的反应,那么在面对入侵和海洋变暖双重影响下,对海洋生物又会有什么影响呢?一项新的研究探讨了绿蟹入侵和海洋变暖如何影响螺类的壳厚度及其塑性。

气候变化与生物入侵之间的联系

气候变化可以通过改变温度、降水等环境条件影响生态系统的结构和功能,而生物入侵则可以通过外来物种的引入和扩散对本地生态系统造成破坏。两者都可以对生态系统造成影响,那么他们两者之间又有什么联系呢?海洋温度升高是否会影响外来物种的入侵成功率和扩散速度呢?

从1976年到2001年,长岛海峡的冬季海水温度逐渐升高,气温上升的趋势明显,研究人员从1991年开始就每周记录海洋无脊椎动物的繁殖情况,同时收集海水温度数据,这项研究是首次系统揭示了气候变化与生物入侵之间的直接联系。

随着冬季海水温度的升高,研究中的三种常见的外来物种海鞘的繁殖时间提前了,冬天越暖和,这些外来物种就越早开始繁殖,冬季温度升高为外来物种提供了更早的繁殖机会,使其在竞争中占据先机。

而且,外来物种的年繁殖量与冬季平均温度呈正相关,温度越高,繁殖量越多;而本地物种的繁殖量则与冬季温度呈负相关。这样一来,冬季温度升高不仅让外来物种更早繁殖,还显著增加了它们的繁殖量,而本地的繁殖量没有优势。

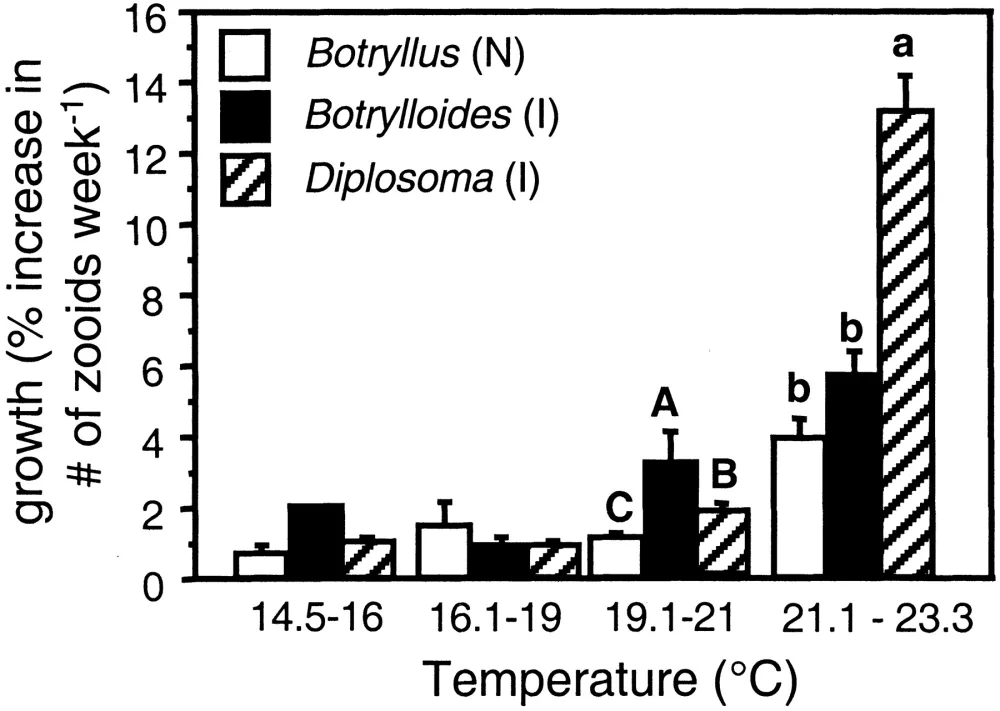

通过进一步的实验数据对比发现,外来海鞘在高温条件下23°C条件下,生长速度显著快于本地物种,约是本地的2倍以上。实验数据表明,外来物种在高温条件下表现出更强的生长能力,这可能使它们在未来的气候变暖中占据更大优势。随着全球变暖,外来物种可能会在竞争中占据上风,逐渐取代本地物种。

图:本地和外来物种高温下生长速率

本地物种(Botryllus)和外来物种(Botrylloides、Diplosoma)海鞘在中等温度下的生长速度相似,但在较高温度下,非本地物种的生长速度高于生态相似的本地物种。方差分析结果:16.1–19.0°C:F = 0.96,P = 0.39;19.1–21.0°C:F = 7.9,P = 0.0006;21.1–23.3°C:F = 42.7,P < 0.0001。由于Botrylloides的重复性较差,因此未对 14.5–16.0°C 进行方差分析;非配对t检验表明, Botryllus和Diplosoma在此温度下的生长没有差异(df = 29;P = 0.14)。每个条形图上方的不同字母表示使用 Tukey-Kramer 事后检验 ( P < 0.05) 在该温度范围内物种之间的生长存在显著差异。

无处不在的微进化

为什么一些物种在短短几十年内就能发生明显的变化,而另一些物种却似乎几百万年都保持不变?这一切都跟“微进化”有关。微进化是指在一个物种内部或不同种群之间发生的微小变化,这些变化通常是由自然选择、基因突变、基因流和遗传漂变等因素驱动的,这些内容可以参考《An introduction to microevolution: rate, pattern, process》。

微进化的速度可以非常快,一个经典的例子就是,在19世纪的英国,工业污染导致树皮变黑,原本浅色的胡椒蛾变得容易被捕食者发现,结果黑色胡椒蛾的数量迅速增加,这种变化在短短50年内就完成了。

微进化通常体现生物的适应性,生物会根据环境的变化发生相应的变化,以更好地适应新环境。比如,当蚊子接触到杀虫剂时,它们会迅速进化出抗药性,这种抗药性在几年内就迅速增加;又比如,当鱼类被引入新的水域时,它们的体型和繁殖也可能会发生变化,以适应新的捕食者和食物资源。

微进化是一个普遍且重要的现象,它帮助生物适应不断变化的环境。通过了解微进化,可以更好的为下文中提到的软体动物如何应对入侵和海洋变暖响。

软体动物对入侵和海洋变暖的响应

绿蟹是一种原产于欧洲的捕食性螃蟹,它们在200多年前入侵了北美海岸,尤其是缅因湾地区。绿蟹以螺类为食,而螺类则通过增厚外壳来抵御捕食者的攻击。与此同时,缅因湾的海洋温度也在迅速上升,尤其是自2005年以来,海洋变暖的速度明显加快。

那么问题来了,但绿蟹入侵和海洋变暖同时出现,螺类的外壳防御机制会发生什么变化?还能灵活应对吗?

研究团队通过在1998年和2018年分别进行了野外移植实验和长期观测实验,这项时间跨度20年的实验数据,分析了绿蟹入侵和海洋变暖对螺类壳厚度及其塑性的影响,观察其壳厚度和组织质量的变化。

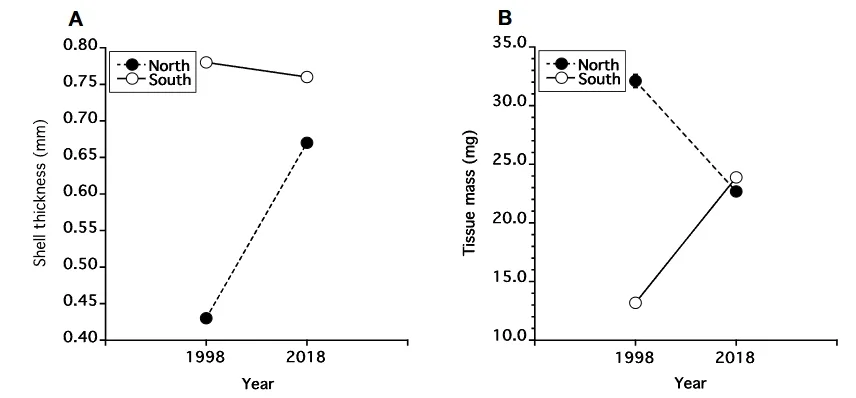

通过对比时间跨度20年的数据,研究发现螺类的壳厚度发生了显著变化。在20世纪90年代,由于绿蟹在南部存在较长时间,南部缅因湾的螺类壳厚度明显大于北部。然而,到了2010年后,缅因湾北部螺类的壳厚度显著增加,几乎赶上了南部螺类,壳厚度在20年间增加了55.8%,而南部螺类壳厚度减少了2.6%。

不过,增厚外壳并不是没有代价的,壳越厚,螺类体内的组织质量就越少,因为它们需要将更多资源用于外壳的构建。通过1998年和2018年数据对比,北部螺类在增厚外壳的同时,组织质量减少了41.4%,而南部螺类的组织质量则增加了81.2%。

研究还发现,螺类对捕食者风险的外壳变厚的“灵活性”也在消失。20年前,北部螺类在感受到绿蟹的威胁时,会显著增厚外壳,增加量约了50.8%,而南部螺类的反应则较弱,增加量约8.2%。然而,到了2018年,这种塑性几乎完全消失:无论是北部还是南部螺类,在面对绿蟹威胁时,壳厚度几乎没有变化,北部增加3.8%,南部仅增加1.7%。

进一步研究发信啊,海洋变暖并不是螺类壳厚度增加的主要原因。尽管海洋温度在20年间显著上升,但螺类的整体钙化率在1998年反而更高,1998年总钙化率比2018年高35.9%,这表明,壳厚度的增加更多是应对绿蟹捕食的结果,而非海洋变暖的直接效应。

图:螺类的特征

在1998年和2018年进行互惠移植实验之前,缅因湾南部和北部L.obtusata幼体的平均(±SE)(A)壳厚度和(B)组织质量。

这项研究不仅揭示了螺类如何在入侵捕食者和海洋变暖的压力下演化,还为我们理解生物适应环境变化的机制提供了新的视角。无论是增厚外壳的“盔甲”,还是从灵活到固定的防御策略,螺类的故事都让我们看到了自然界的奇妙与复杂。

参考文献:James J. Corbett,Geoffrey C. Trussell,Evolution in changing seas: The loss of plasticity under predator invasion and warming oceans. science.org/doi/full/10.1126/sciadv.adr6947