黄海春季藻华每年强度如何变化?全球变暖会导致消失?

黄海是西北太平洋的边缘海,具有显著的温带季节性特征。每年春天,黄海都会上演一场浮游植物水华现象,然而,每年的藻华强度并不相同,到底是什么原因导致黄海春季藻华强度变化呢?一项新的研究,识图从太平洋年代际振荡和厄尔尼诺-南方涛动中找到答案。

黄渤海20年浮游植物变化

浮游植物作为海洋生态系统的基石,在海洋初级生产和碳循环中扮演着至关重要的角色。自上世纪90年代末以来,卫星遥感技术的快速发展使得我们能够连续大范围地监测海洋中叶绿素a的浓度变化,从而了解浮游植物生物量的时空分布特征。

浮游植物细胞大小被认为是影响其代谢速率、光吸收、营养吸收、碳循环及海洋食物网结构的关键特征。根据Sieburth等的分类方法,浮游植物可被分为三个粒径等级:微型浮游植物(>20微米)、小型浮游植物(2-20微米)和超微型浮游植物(<2微米)。

2019年的一项研究,华东师范大学河口海岸国家重点实验室研究团队收集了2014-2016年间渤海和黄海海域284个表层水体样品的高效液相色谱色素数据,同时,利用1997-2016年间欧洲空间局海洋颜色气候变化倡议的卫星叶绿素a数据、NOAA的最优插值海表温度数据等,描述渤海和黄海区域叶绿素a浓度和浮游植物粒径结构的时空变化特征。

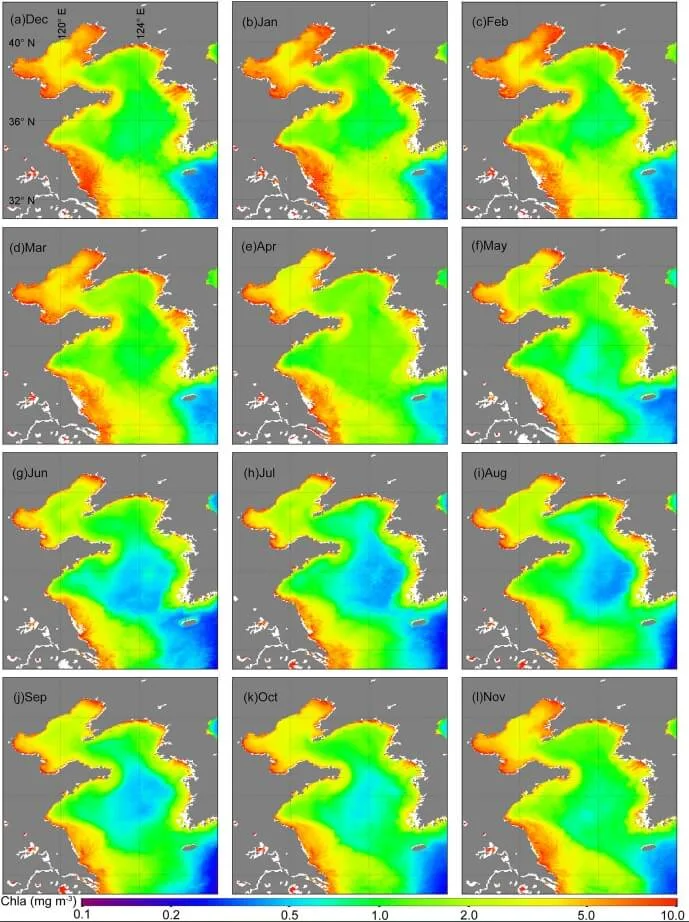

研究发现,渤海和近岸黄海,全年叶绿素a浓度较高,叶绿素a浓度大于2 mg/m³,以微型浮游植物为主,占比超40%。在黄海中部海域,叶绿素a浓度通常小于1 mg/m³,夏季以小型浮游植物为主,占比达40-70%。

在季节性变化方面,黄海中部表层浮游植物粒径结构呈现明显的季节变化,4月微型浮游植物占主导,占比大于70%,而5-10月小型浮游植物比例增加占比40-70%,这种变化主要受黄海冷水团是调控浮。在4月,混合层加深,营养盐上涌,叶绿素a浓度较高,微型浮游植物为主;5-10月,层化增强,混合层深度降低,营养盐限制导致叶绿素a浓度降低,此时海表温度、海平面异常与小型浮游植物比例呈显著正相关,而混合层深度和风速呈负相关。

图:整个研究区域的月叶绿素 a 浓度🔽

黄海中部春季藻华驱动因素

为了探究黄海藻华发生的物理阈值,比如温度、风速等,黄海暖流如何影响水华的空间分布,水体的垂直混合或分层又如何决定浮游植物的垂直分布等问题,研究团队利用1998–2009年卫星监测到的叶绿素a浓度及海表温度和海面风速数据,再结合2007年和2009年实测数据,探讨了黄海水华驱动机制。

研究团队结合遥感数据和实地观测,发现藻华并非随机发生,而是严格受物理环境调控。研究发现,藻华通常发生在海表温度升至9–14°C时,风速低于5.4 m/s时,在结合黄海暖流,水华最容易发生。

黄海藻华主要发生在4月,此时海表温度普遍大于10°C,低于9°C时,浮游植物生长受限;高于14°C时,可能被其他物种取代;而当24小时平均风速小于5.4 m/s时,水华概率最高,风太强会搅动水体,使浮游植物难以停留在光照充足的表层。

此外,黄海暖流能预测藻华的位置。黄海暖流是冬季从东海涌入黄海的暖水,在2007年观测,暖流较强,高盐水北伸至36°N,藻华也偏北,在2009年观测,暖流较弱,高盐水仅达35.5°N,藻华也南移。黄海暖流提前为浮游植物创造适宜环境。

通过深度研究,浮游植物在水层中的分布并非均匀,而是集中在某一深度。当水体垂直混合强的时候,叶绿素最大值层出现在表层、10米和30米,但当水体分层明显的时候,叶绿素最大值层仅出现在次表层8–25米处。

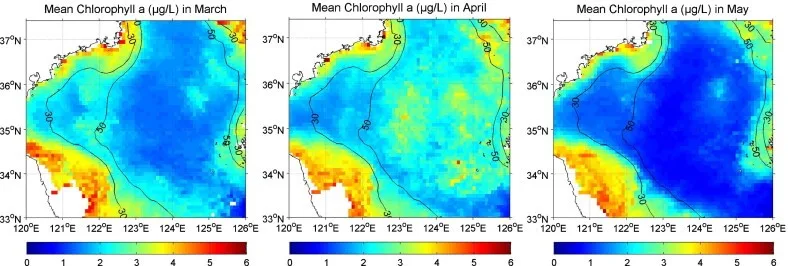

图:黄海中部水华的统计特征🔽

黄海多年(1998—2009年)月平均海面叶绿素a浓度空间分布,图从左到右分别为3月—5月月平均叶绿素a浓度,细实线分别为30m 和50m等 深线。

黄海春季藻华强度影响因素

太平洋年代际振荡和厄尔尼诺-南方涛动都是全球性气候现象,太平洋年代际振荡是一种持续20-30年的气候波动,而厄尔尼诺-南方涛动则是2-7年短期的气候现象。在太平洋年代际振荡正相位,太平洋东部水温偏高,西部偏低,而在负相位,东部变冷,西部变暖;厄尔尼诺-南方涛动又分为厄尔尼诺和拉尼娜,厄尔尼诺期间,太平洋东部异常变暖,可能导致全球气候异常,而拉尼娜期间,东部变冷,西部更暖。

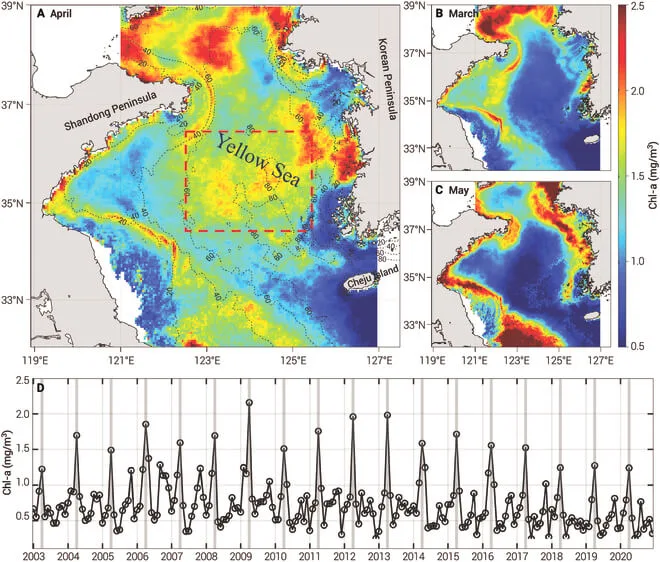

为了探究太平洋年代际振荡和厄尔尼诺-南方涛动如何影响黄海春季藻华强度,一项由中国国家自然科学基金和河口海岸学国家重点实验室开放基金支持的研究,团队成员利用2003–2020年卫星观测数据,探讨了太平洋年代际振荡和厄尔尼诺-南方涛动协同作用如何影响黄海藻华强度。

要明白太平洋年代际振荡和厄尔尼诺-南方涛动如何影响藻华?关键在它们是如何改变黄海的海表温度和风速。在太平洋年代际振荡正相位和厄尔尼诺组合,海藻强度最低,仅为106 mgC/m³,此时,海表温度升高,海水层结稳定,下层营养难以上涌,海藻营养供应不足,藻华强度减弱。在太平洋年代际振荡负相位和拉尼娜期间,海藻强度最强,高达162mgC/m³,海表温度降低,风力增强,混合加剧,营养供应充足,支持藻华爆发,强度增加。

研究进一步揭示了海表温度和风速对海藻强度的影响,研究发现,海表温度是主要贡献因素,占比68.3%,而风速的贡献为21.8%。研究团队还计算了奥布霍夫长度尺度,发现春季黄海的典型值约为13米,远小于温跃层深度20-30米,这解释了浮力效应在调控混合过程中比风的作用更为重要,而浮力效应主要受海表温度调控。

此外,研究预测,到本世纪末,黄海4月海温将上升约1.5°C,按照目前观测到的海温与藻华强度的关系-27.3 mg C/m³/°C,藻华强度可能减少约41 mg C/m³,相当于当前平均强度的三分之一。温度进一步升高,是否会导致黄海消失呢?

图:黄海藻华年度变化情况🔽

(A) 黄海研究区域(红色虚线框),水深(m,黑色虚线)和卫星观测的 Chl-a 浓度(颜色)显示 4 月 PSB 的 Chl-a 最大值。(B) 3 月和 (C) 5 月的 Chl-a 浓度。(D) 2003 年至 2020 年黄海中部 Chl-a 浓度的年度变化。灰色条表示每年 4 月的 PSB。

❓思考题:在黄海春季藻华现象中,下列哪种组合会导致最强的浮游植物水华?

A.太平洋年代际振荡正相位 + 厄尔尼诺

B.太平洋年代际振荡正相位 + 拉尼娜

C.太平洋年代际振荡负相位 + 厄尔尼诺

D.太平洋年代际振荡负相位 + 拉尼娜

参考答案:(点击查看)

D.

解析: 根据研究数据,太平洋年代际振荡负相位与拉尼娜组合时的平均藻华强度达到162 mg C/m³,比太平洋年代际振荡正相位与厄尔尼诺组合时(106 mg C/m³)高出53%。这种同相位组合会产生异常低的海温和较高风速,增强垂直混合,为浮游植物提供更多营养盐,从而促进藻华发展。

该研究首次揭示了太平洋年代际振荡和厄尔尼诺-南方涛动协同作用对黄海藻华的调控机制,为预测气候变化下的海洋生态响应提供了关键依据。

参考文献:In-Phase Pacific Decadal Oscillation and El Niño–Southern Oscillation Enhance the Interannual Variability of Spring Blooms in the Yellow Sea.,Ocean-Land-Atmosphere Research,24 Feb 2025,Vol 4,Article ID: 0083,DOI: 10.34133/olar.0083