有机碳是如何被运至深海的?

深海溶解有机碳全靠生物泵输送?

海洋是地球上最大的碳汇之一,每年吸收约25%人类排放的CO₂,过去,科学家认为海洋碳封存主要依靠“生物泵”的作用,将碳长期封存,然而,越来越多的证据表明,仅靠这一机制无法解释海洋中深层碳储量的观测数据。

为什么生物泵不够用?生物泵的核心是重力沉降,生物残骸聚集成“海洋雪”缓慢下沉,部分颗粒到达深海长期储存,根据经典理论,生物泵贡献了约90%的海洋垂直碳梯度。然而,实际测量发现,中深层碳需求远超供给,中层生物的呼吸消耗量是重力沉降生物泵通量的2-3倍,此外,地球化学示踪剂估算的碳通量比沉积物数据高2-3倍。仅靠重力沉降生物泵无法完全解释海洋碳封存,是否存在其他未被量化的碳输送机制?

研究团队通过多学科观测与模型模拟逐步揭示“颗粒注入泵”机制,研究发现,至少还有5种机制能高效输送碳至深海,这些机制可以分为物理驱动和生物驱动两类。这种“颗粒注入泵”机制的每年的碳通量高达8.7 Pg C,与传统生物泵相当,意味着,海洋碳封存能力被严重低估。

物理驱动的碳泵包括混合层泵、涡旋泵、大尺度物理泵。混合层泵的机制是指冬季混合层加深,将夏季积累的颗粒卷入深层,这部分的贡献每年约1.1-2.1 Pg C;涡旋泵的机制是海洋涡旋的边缘会形成“下沉流”,将颗粒快速拖入深海,这种方式可以在局部贡献碳通量达0.9-3.6 Pg C/年;大尺度物理泵的机制是指洋流系统斜压输送颗粒,这部分的输送量全球约1.0 Pg C/年。

生物驱动的碳泵主要包括中层迁移泵和季节性脂质泵。中层迁移泵的机制为鱼类和浮游动物夜间上浮摄食,白天返回深海排泄,可以将表层的碳输送到500m深以下,这部分的碳输送量约0.9-3.6 Pg C/年。季节性脂质泵的机制是指高纬度桡足类夏季储存脂肪,冬季下沉至1000米冬眠,代谢释放CO₂,这部分在北大西洋的贡献约0.25-1.0 Pg C/年。

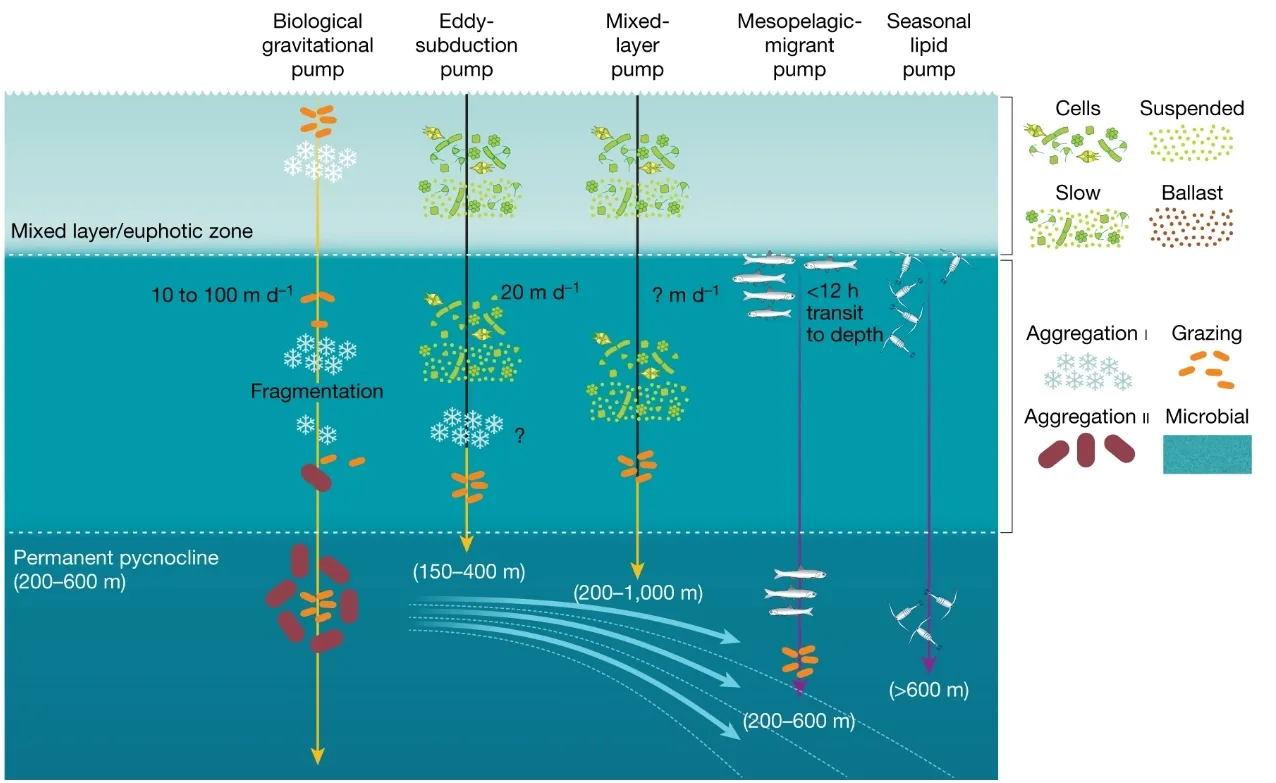

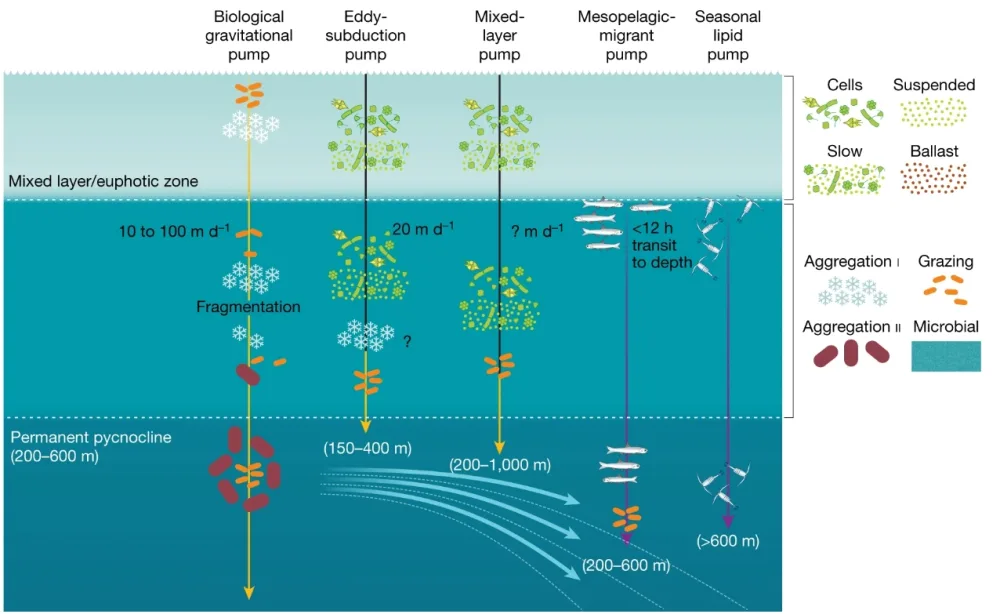

图:一系列泵的颗粒特性、输出模式、输送深度和更大规模海洋环流之间的相互作用

在上层,右上方的框表示混合层颗粒类型,它们要么形成大的下沉颗粒(即在 BGP 内;例如粪便颗粒和海洋雪),要么被注入到深处(即通过 PIP;例如悬浮和/或缓慢沉降的异质颗粒和细胞(包括健康的、缓慢下沉的浮游植物))。垂直黄色箭头表示 BGP;黑线表示物理介导的 PIP;紫线表示生物介导的 PIP。每个泵都给出了颗粒向地下层的输送速率(以 md −1为单位;?表示未知)。垂直迁徙动物分布的斑块性(右上方)在驱动三维颗粒输送到深度方面发挥着作用,并由上层海洋中的不同鱼类或桡足类种群表示。中间层右侧的框展示了对 BGP 12至关重要的不同粒子变换;然而,它们对 PIP 的作用目前尚不清楚。它们包括微生物溶解(在整个水柱中)、聚集(海雪用聚集 I 表示;异质粪便为主的聚集体用聚集 II 表示)和/或解聚18以形成和/或分解异质颗粒。在下层,括号中的深度是报告的输送深度,BGP(和一些 PIP)将一些颗粒输出到海底。蓝色弯曲箭头表示地下物质沿向下倾斜的等密度线(白色虚线)的输送。主要的未知数包括 PIP 的物理传输是否会导致颗粒聚集(在中间部分用?表示;这适用于俯冲和混合层泵),从而改变它们的注入方式转向重力沉降(即 BGP)。其他未知数包括小矿物颗粒(如气溶胶尘埃)对 PIP 的潜在压载作用。

深海生物泵输送是如何被拦截的?

研究发现,超过90%的沉降碳在中层海洋被“拦截”,只有不到10%能抵达深海长期储存。此前,研究人员常用“马丁曲线”(Martin curve)来描述这一衰减过程,认为碳通量随深度呈指数下降。但这条曲线只是一个统计模型,并未揭示背后的生物学机制,到底是微生物分解了这些颗粒,还是浮游动物吃掉了它们呢?

为了弄清这些问题,研究团队开发了一种仪器,它能拦截自然沉降的颗粒,并在深海环境原位进行培养实验。该装置可以在特定深度收集下沉的颗粒,同时排除浮游动物的干扰,拦截的颗粒被转移到密闭舱室,研究人员可以通过测量氧气消耗量来计算微生物的呼吸作用,最后未被微生物降解的碳称,理论上代表浮游动物可能消耗的部分。这种方法的优势在于直接观测微生物的作用,而不是像传统沉积物陷阱那样只能测量“总衰减”。

实验结果显示,微生物降解仅占颗粒有机碳通量衰减的7-29%,而浮游动物的贡献高达80%左右。微生物降解量跟温度和颗粒类型有关,在温度变化大的海域,微生物在较暖的表层活性高,但在深层显著降低,而在温度变化小的海域,微生物降解率反而随深度增加,说明颗粒本身的化学性质也影响着微生物分解。浮游动物通过摄食和垂直迁移大幅减少碳通量,例如,一些桡足类会在夜间上升到表层摄食,白天回到中层带排泄,加速碳的再循环,此外,它们还会破碎颗粒,增加微生物的附着面积,间接促进降解。

深海溶解有机碳组成

溶解有机碳是海水中溶解的有机分子,主要来自浮游植物、细菌、陆地河流输入等,它不像颗粒有机碳那样容易下沉,而是长期悬浮在水中,长期以来,普遍认为,表层水域的溶解有机碳几年内就会被微生物分解,而深海有机碳则会保持稳定,可以存在几千年。

但深海有机碳真那么稳定,那么为什么它的浓度会在某些海域突然升高,为什么部分区域深海有机碳年龄更老?为了研究深海溶解有机碳的组成,研究团队在太平洋中部夏威夷附近采集了不同深度的海水,并用紫外光逐步氧化溶解有机碳。

实验原理很简单,不同成分的溶解有机碳被紫外光氧化的速度不同,通过测量每次氧化后释放的CO₂的碳同位素,可以反推溶解有机碳的年龄和来源。

实验发现,溶解有机碳并不是简单的“新+老”两种成分,而是包含多个不同来源的混合物。即使是在2000米的深海,按理说应该都是“老碳”,但实验却发现了约30%的DOC是年轻碳。而这些新碳物质不可能来自表层,因为,深海水需要上千年才能循环到表层,新碳在几十年内就会被分解,此外,深海的Δ14C比周围海水高,表明这些新碳并非由当地微生物生产。

最可能的解释是下沉的颗粒有机碳在深层海水中溶解,转化为溶解有机碳。通过估算,全球约有1 Pg C颗粒有机碳通过这一途径在深层转化为溶解有机碳。

研究进一步通过δ13C分析,团队发现溶解有机碳的碳同位素范围达到10‰,说明深海溶解有机碳可能混合了微生物来源、陆地河流输入的有机物、化石燃料燃烧产生的黑碳、海底热液喷口的有机碳。

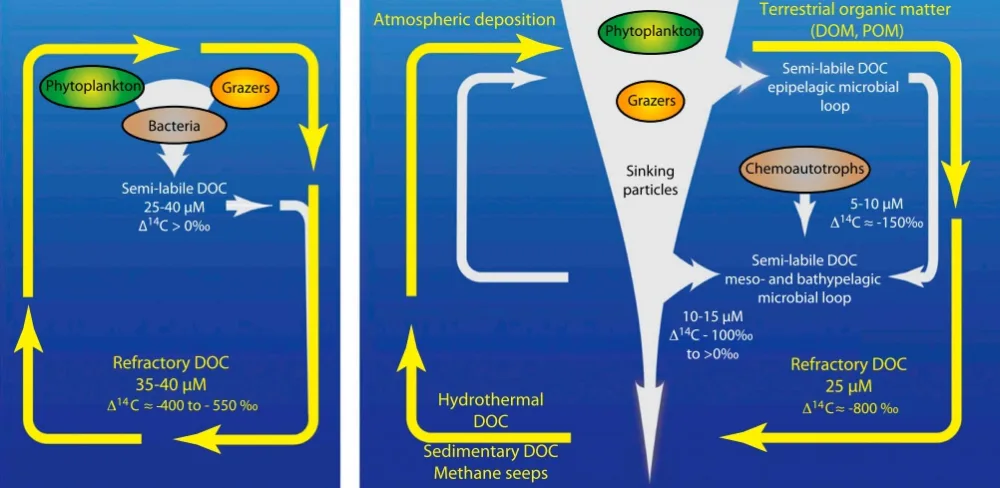

图:物理解释

示意图对比了双组分模型(左)和这里提出的多组分模型的DOC循环(右))。在双组分模型中,具有现代放射性碳值的DOC作为微生物碳生产和循环的副产品添加到表层海水中,使得表层DOC浓度相对较高(通常为60-80uu),并富含放射性碳(200%至-400%)。在中层海洋中,D?C的半衰期(25-40u4;a14C>-50%)被保留下来,而折射率D?C(35-40yu;-400%至-550%),它在海洋中循环了几千年。我们的结果(右图)显示,通过500米的下沉颗粒通量中有很大一部分(20-50%)具有现代放射性碳值(-100%到>0%),在深海中积累,并通过中深海和深海微生物循环在数十年尺度上循环。化学和光合自养作用,以及输运,也对深海半可溶性DOC有贡献。DOC的惰性部分(黄色箭头)浓度较低,平均放射性碳年龄比TCM预测的要老。惰性碳的直接输入,或来自陆地有机物的半可溶性碳的微生物循环(大气沉积、河流、地下水、颗粒有机物的解吸),热液喷口,甲烷,以及渗出物、沉积物和大气的化石碳,与稳定的碳同位素分布一致。