海洋碘循环影响臭氧层稳定?阻碍了复杂生命登陆?

地球臭氧层能吸收太阳紫外线。传统理论认为,臭氧层在约24亿年前大氧化事件后随氧气增加而迅速形成,为后来复杂生命铺平道路。然而,这一观点存在矛盾,为什么陆地植物和动物直到约5亿年前显生宙早期才出现?最近,一项新的研究提出了新的解释,海洋碘循环导致臭氧层在大氧化事件后约20亿年内几不稳定,地表紫外线辐射远超预期,从而阻碍了复杂生命登陆。

海洋碘循环影响臭氧层稳定

地球臭氧层能吸收紫外线,尤其是致命的UV-B和UV-C,UV-B和UV-C可直接损伤DNA、蛋白质和细胞,即使短暂暴露,也可能导致突变率激增。在南极,臭氧空洞减少50%时,浮游植物生产力下降9%。

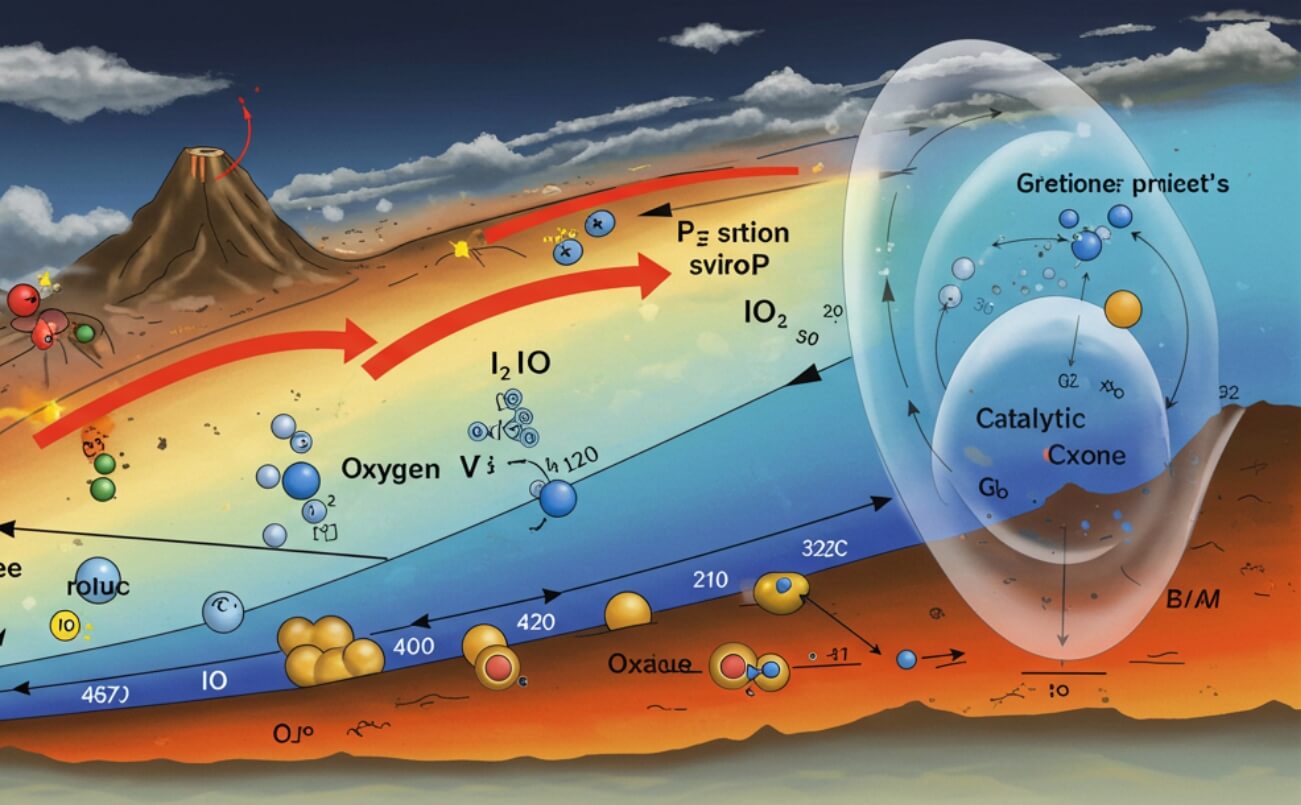

而在现代大气中,碘化学贡献了约15%的对流层臭氧损耗,其核心机制是海洋释放碘气体后,又被光解产生活性碘原子,活性碘原子又与臭氧反应,形成连锁破坏循环,每个碘原子可摧毁数千个臭氧分子,类似南极臭氧空洞中氯的催化作用。具体过程如下:

表面海水中的碘离子(I⁻)与臭氧(O₃)反应,生成气态碘分子(I₂),这一反应是不可逆的,在低氧条件下效率更高。

2I−(aq)+O₃+2H+→I₂(g)+H2O+O2

生成的I₂被阳光分解为碘原子I,I与臭氧(O₃)反应,形成连锁破坏循环:

I₂+hν→I+I.

I+O3→IO+O2

IO+hν→I+O

现代海洋环境中碘浓度约500nM,其中80%以氧化态碘酸盐(IO₃⁻)形式存在,但在低氧环境中,碘几乎全部以还原态碘化物(I⁻)形式存在。先前的研究表明,元古代海洋中I⁻浓度远高于现代。

那么,是否是由于海洋碘循环驱动,影响臭氧层稳定呢?研究团队构建了碘质量平衡模型和光化学模型,模拟不同海洋碘浓度下的臭氧层状态。碘质量平衡模型显示,元古代海洋碘浓度可能是现代的40-400倍,主因是低氧环境下有机碳埋藏效率低。随着海洋氧含量上升,碘通过生物活动被大量移出海洋,浓度骤降。

光化学模型结果显示,当海洋碘化物浓度达现代15倍时,臭氧层厚度锐减,地表UV-B通量增加5倍。若碘浓度达现代40倍,臭氧层厚度可能仅为现代0.2%,地表UV-C辐射接近无臭氧状态。而这些高通量UV-B和UV-C辐射是陆地复杂生命延迟登陆的关键因素。

而在约5亿年前的显生宙期间,海洋碘减少和氧气上升共同促进了臭氧层稳定。生物活动增强加速碘埋藏,降低海水I⁻浓度,此外,氧含量升高,臭氧生成速率超过碘破坏速率。

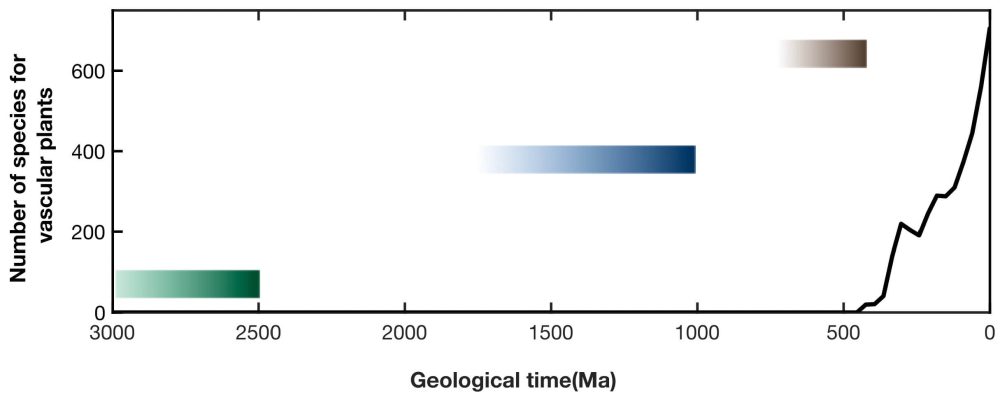

图:陆地复杂生命的晚期出现🔽

绿色条形代表蓝藻的进化时间线。对于陆地植物和动物而言,它们的直接祖先首先出现在海洋中,然后迁移到陆地。蓝色条形标志着真核生物的出现和分化,它们很可能是第一批海洋动植物的祖先。陆地动物的首次出现(棕色条形)与维管植物在陆地上的首次出现大致同步,即显生宙早期。

❓思考题:地球臭氧层在约5亿年前的显生宙才真正稳定,主要是因为什么?

A.太阳紫外线突然减弱了

B.海洋里的碘浓度下降了

C.火山喷发减少了

D.陆地植物大量吸收臭氧

参考答案:(点击查看)

B.

解析: 研究表明,早期海洋富含碘化物(I⁻),会破坏臭氧层。直到显生宙,海洋碘浓度因生物活动下降,臭氧层才稳定。

这项研究揭示地球宜居性并非一成不变,而是化学循环与生命活动动态平衡的结果,碘循环的发现,不仅解释了陆地生命登陆的延迟,也为系外行星生命探测提供了新思路。

参考文献:Evolution of the iodine cycle and the late stabilization of the Earth’s ozone layer. January 6, 2025,122 (2) e2412898121,doi.org/10.1073/pnas.2412898121