应对海洋酸化,有孔虫如何建造他们的钙质外壳?

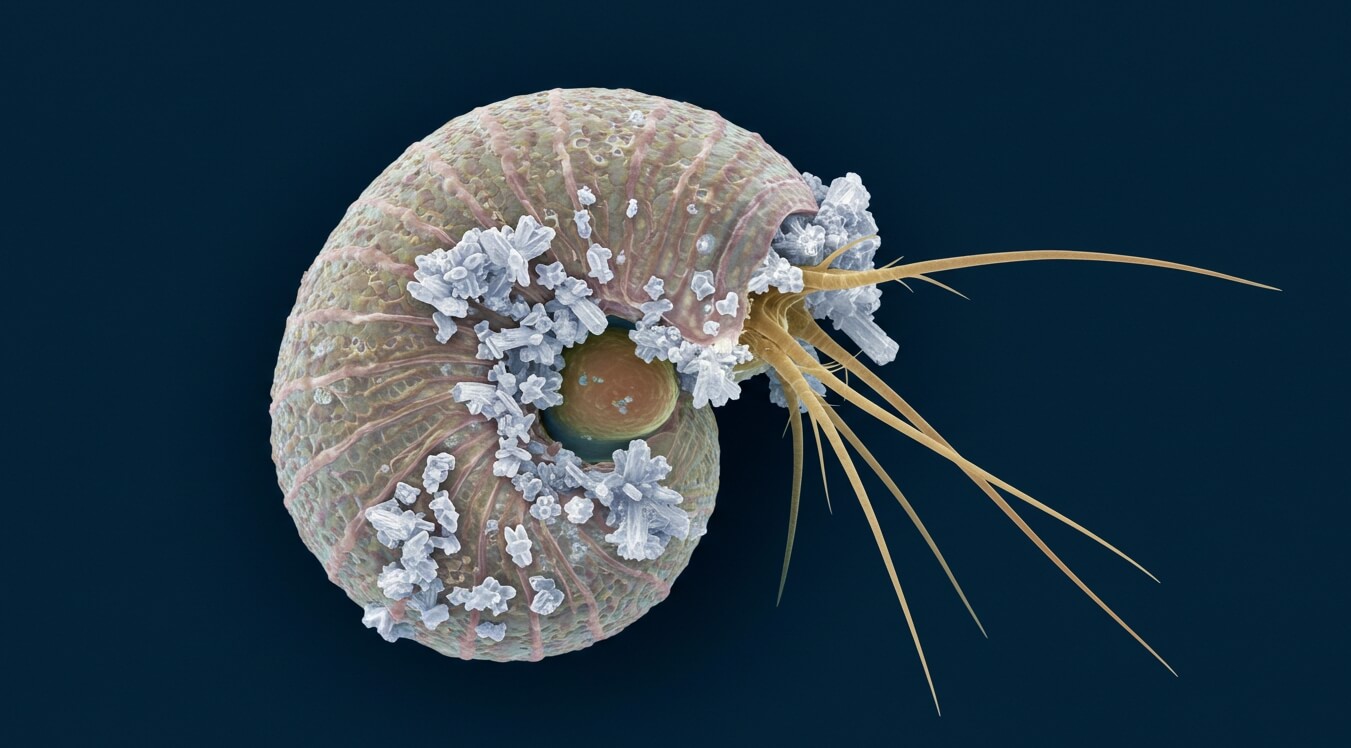

在地球的海洋中,生活着一类肉眼几乎看不见的单细胞生物有孔虫,它们的名字来源于其外壳上微小的孔洞,这些看似简单的生物却是地球上最重要的钙化生物之一,每年,有孔虫通过形成钙质外壳参与固定全球约 25%的海洋碳酸钙产量,约1.4亿吨。

然而,他们应对海洋酸化环境,又会有什么样的反应呢?SCI上一项新的研究,揭示了不同有孔虫物种应对海洋酸化,不同的钙化策略。

有孔虫的“封闭”与“开放”策略

有孔虫的外壳并非直接由海水中的离子简单沉淀形成,而是通过一套精细的生理调控系统完成。研究发现,不同物种的钙化策略可归纳为两种模式,一种封闭,一种开放。

封闭模式如Ammonia tepida有孔虫,钙化过程高度依赖生物主动调控,它们在钙化位点周围建立了一个与外界海水隔离的“微型反应室”,并通过膜上的质子泵V型ATP酶将H⁺排出,同时吸收Ca²⁺,这一过程导致钙化流体的pH显著升高,形成利于碳酸钙沉淀的碱性环境。

封闭模式有孔虫钙化效率高,仅需5.74±0.57小时,主要是由于ATP酶和兴高,达到2.96±0.46 nmol/cm²/s。这种钙化后的外壳Mg/Ca比极低,主要是因为大量Ca²⁺的输入稀释了Mg²⁺浓度。

开放模式如Heterostegina depressa有孔虫,这类有孔虫的钙化更依赖海水化学环境。他们的H⁺泵V型ATP酶活性较弱,仅0.14±0.06 nmol/cm²/s,钙化流体与外界海水交换较多,导致内部pH仅小幅升高,其外壳Mg/Ca比接近海水。

而且开放模式有孔虫效率显著低于封闭模式有孔虫物种,钙化耗时约18.44±3.89小时,而且对酸化环境特别敏感,在酸化实验中,其钙化速率下降幅度比封闭系统物种高3倍。

通过荧光标记发现,钙化过程中,有孔虫的线粒体会密集聚集在钙化位点附近,可能是为为H⁺泵提供能量,维持高效的离子转运。同时,通过线粒体膜上的Mrs2通道吸收过量Mg²⁺,防止其干扰钙化。实验表面,当抑制线粒体功能时,Ammonia tepida的钙化速率下降40%。

根据前文,开放模式的有孔虫受海洋酸化干扰严重,但是封闭模式的有孔虫,高度依赖生物主动调控,对海洋酸化相对不敏感。封闭系统有孔虫主要通过强化pH调控和CO₂扩散效应来抵抗酸化,通过降低外部pH,使其钙化流体仍能维持高pH,确保CO₃²⁻供应,同时,酸化环境中更多的CO₂扩散进入细胞,经碳酸酐酶转化为HCO₃⁻和CO₃²⁻,进一步确保了CO₃²⁻供应。

研究展示有孔虫的不同生存策略,在气候变化背景下,理解微观生物的生理机制,或许为研究宏观生态系统提供一些意想不到的发现。

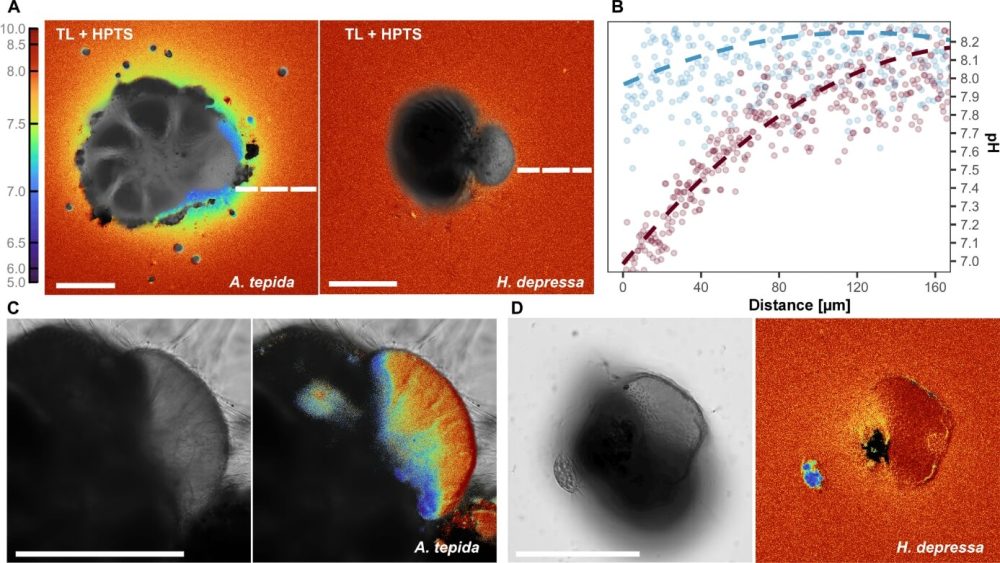

图:钙化过程中不同物种V型ATPases的活性

( A ) 通过将每个像素的λ 405 em/λ 488 em + λ 405 em (λem = 510 至 560 nm) 除以 λ 405 em 计算得出的 pH 图,以及 ( B ) 通过 (A) 中所示的A. tepida (红线) 和H. depressa (蓝线)的钙化样本的白色虚线测量的平移空间积分 pH 值变化。 ( C ) A. tepida和 ( D ) H. depressa钙化部位的 pH 图。

❓思考题:有孔虫的外壳主要成分是什么?

A.硅酸盐

B.碳酸钙

C.蛋白质

D.铁氧化物

参考答案:(点击查看)

B.

解析:有孔虫的外壳由碳酸钙(CaCO₃)构成,这是它们通过生物矿化作用合成的,也是海洋碳循环的重要部分。

参考文献:Open or closed: pH modulation and calcification by foraminifera. Science Advances,2 May 2025,Vol 11, Issue 18,DOI: 10.1126/sciadv.adq8425