大黄鱼的前世今生,保护与可持续发展

大黄鱼(学名:Larimichthys crocea),又称黄花鱼,是中国四大海产名鱼之一。在中国历史上有着悠久的捕捞和养殖历史,也是人们餐桌上常见的美食之一。它的肉质鲜美、营养丰富,富含优质蛋白、维生素、矿物质和不饱和脂肪酸,对人体健康十分有益。

由于过度捕捞,其种群数量在 20 世纪 70 年代急剧下降,80年代甚至难形成渔汛。目前,野生大黄鱼已经比较少见,我们一般看到的基本是人工养殖大黄鱼。虽然大黄鱼已经在中国进行了水产养殖,但没有证据表明该物种的渔业可持续,IUCN将该物种列为极度濒危物种。

针对大黄鱼的研究,中国绝对是主要的贡献者。2024年发表在《cell》的研究文献表明,2001年至2023年共发表1192篇大黄鱼相关论文中,中国学者发表占比90%以上,中国海洋大学、青岛国家海洋科学与技术实验室和集美大学中中国发表相关研究最多的机构。

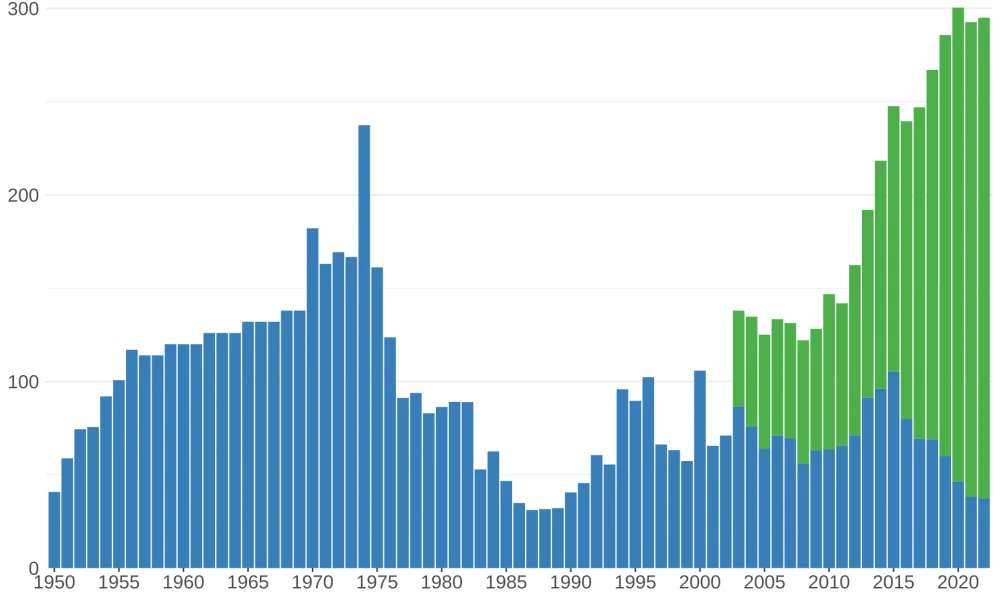

图:据粮农组织报告,1950 年至 2022 年大黄鱼捕捞量(蓝色)和水产养殖量(绿色):以千吨为单位

大黄鱼的特征

大黄鱼的体形呈梭形,身体两侧稍扁,背鳍长而且坚硬,尾鳍呈叉形。它的体色通常为金黄色或黄褐色,背部较深,腹部颜色稍浅。大黄鱼的体表覆盖有较为光滑的鳞片,这些鳞片不仅能保护它们,还具有一定的抗菌作用。

它们属于典型的底栖性鱼类,主要生活在水深30-70米的海域,喜欢在沿海水域的泥沙底质栖息,并随着季节变化进行垂直或水平的迁徙,在冬季时,它们会向深水区移动,以避开寒冷;而在春夏季节,则会返回近岸地区进行繁殖。

大黄鱼属于肉食性鱼类,牙齿非常锋利,能够轻松捕捉到快速游动的猎物,主要以小型鱼类、甲壳类和头足类为食。它们利用敏锐的视觉和听觉捕捉猎物,特别是在夜间活动频繁。

在每年的春季到初夏之间,大黄鱼会进入繁殖季节,会聚集在沿海浅水区进行繁殖活动,这时候的水温通常在18-23℃。大黄鱼为群体产卵性鱼类,雌鱼每次可产下大量卵子,卵子为浮性卵,随着水流漂浮在海水中,大约经过1-3天的孵化出幼鱼。

幼鱼初期,它们主要生活在沿海浅水区域,经过一段时间的成长后,逐渐向深水区迁移。它们的生长速度相对较快,幼鱼在1-2岁时就能达到性成熟,并开始繁殖。而它们的寿命通常在6-8年,体长可达到30-40厘米,而在自然条件下,少数大黄鱼能够长到更大。

大黄鱼作为石首鱼科的一员,典型的特点就是它们具有特殊的发声器官——鳔,鳔通过肌肉的快速收缩和振动产生声音,能够发出低频率的“鼓音”或“咕噜声”,这种声音在繁殖季节尤为明显,这使得它们在繁殖季节能够吸引配偶。

大黄鱼的养殖技术

随着野生资源的枯竭,人工养殖大黄鱼逐渐成为市场的主力。目前,国内的大黄鱼养殖业主要集中在福建、浙江和广东等沿海省份。养殖大黄鱼的技术相对成熟,主要采用网箱养殖或池塘养殖的方式,结合现代科学技术提高养殖效益和产品质量。

大黄鱼对水质要求较高,养殖环境中的水温需保持在16-28℃,最适宜的生长温度为18-23℃,水质需要保持清洁,溶氧量充足,避免水体污染和有害物质积累。2020年一项研究揭示,纳米塑料显著降低了幼鱼的消化酶活性,包括脂肪酶和胰蛋白酶的活性,而高浓度纳米塑料环境中的幼鱼,死亡率高达42.8%。

早在2005年,中国海洋大学海水养殖教育部重点实验室的研究团队,研究了大黄鱼幼体主要消化酶的发生和发展,为早期人工饲料喂养提供了科学依据。研究发现大黄鱼幼鱼在孵化后的早期阶段就已经具有较高的胰酶活性,第23到第25天肠道消化功能已经趋于成熟。也就是说,大黄鱼幼鱼在孵化后的第23天后就可以成功地用人工饲料喂养了。

饲料选择方面,大黄鱼养殖过程中,饲料的选择至关重要。主要以鱼粉、鱼油等为基础的饲料,确保饲料中含有丰富的蛋白质和脂肪,能够满足大黄鱼的快速生长需求。2006年的一项研究发现,随着饲料中维生素C含量的增加,大黄鱼的存活率显著提高,当维生素C含量达到23.8毫克/千克时,存活率达到了95%以上。不过,维生素C对大黄鱼的生长速度影响不大。

大黄鱼的养殖密度要适中,过高的密度会导致水质恶化,影响鱼类的生长,甚至导致病害的发生。在养殖密度较大或水质不良的情况下,细菌性疾病和寄生虫感染常常困扰养殖户。常见的大黄鱼病害包括鳃霉病、烂鳍病、红斑病等,这些疾病不仅会影响鱼类的生长,还可能导致大量死亡,严重影响经济效益。

在养殖过程中,环境问题是不可忽视的挑战之一。养殖过程中使用的饲料和废弃物容易污染水体,特别是在养殖密度较大的情况下,水体中的有机质过多会导致水质恶化,进而影响大黄鱼的生长和健康。

大黄鱼的基因及免疫能力

通过全基因组测序,科学家们估算出大黄鱼的基因组大小约为728兆碱基,包含19,362个蛋白质编码基因。大黄鱼与刺鱼在进化上关系最为密切,两者大约在1.42亿年前分道扬镳。

大黄鱼的免疫系统表现出“天生免疫”非常发达,而“适应性免疫”相对较弱的特点。天生免疫是生物体的第一道防线,能够快速应对各种病原体,而适应性免疫则更加特异,能够针对特定的病原体进行长期防御。

大黄鱼的基因组中发现了许多与天生免疫相关的基因,如Toll样受体(TLRs)、白细胞介素(ILs)和肿瘤坏死因子(TNFs),这些基因在鱼类感染病原体后会显著上调,帮助鱼类抵抗疾病。此外,大黄鱼的TNF家族基因出现了扩张,这意味着它可能拥有更多的免疫相关基因来增强天生免疫反应。

与天生免疫相比,大黄鱼的适应性免疫系统显得较弱。虽然大黄鱼基因组中存在MHC I类和MHC II类在适应性免疫中起重要作用的基因,但与其它鱼类相比,大黄鱼的这些基因数量较少,缺乏完整的CD4基因,而CD4是激活T细胞的关键分子,缺乏CD4导致大黄鱼的适应性免疫系统较弱,这也是为什大黄鱼容易生病的原因,难以对特定病原体产生长期有效的免疫反应。

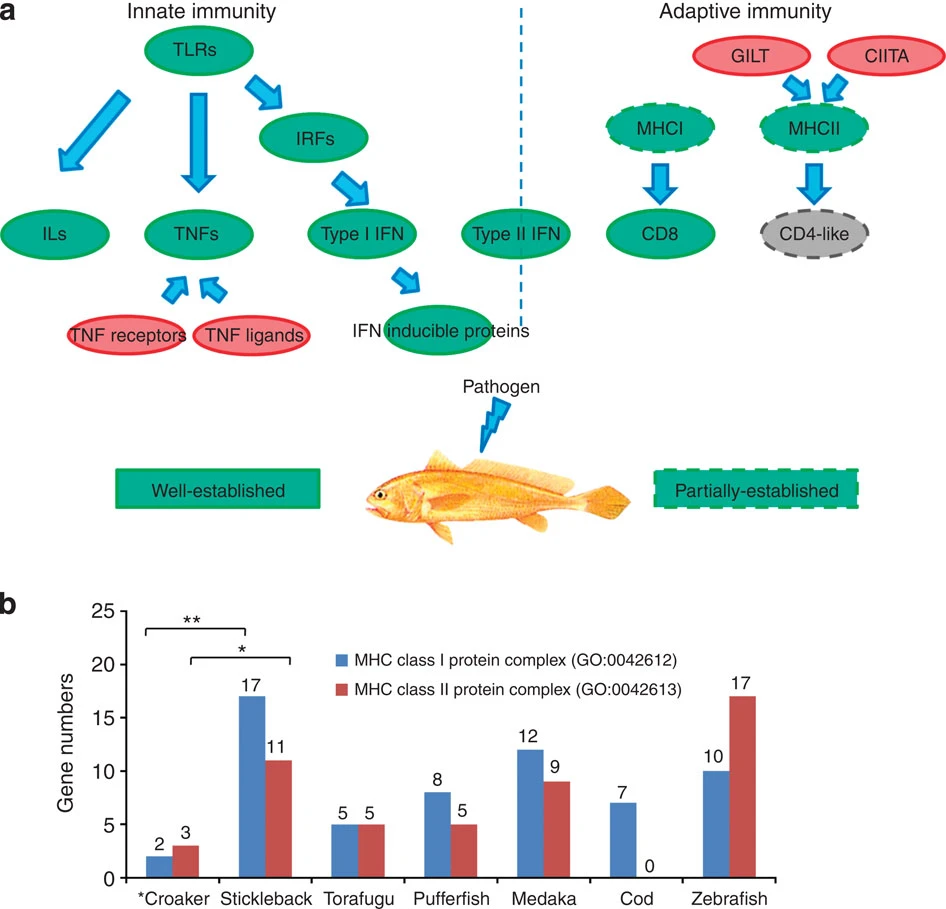

图:黄花鱼的名义特征

( a ) 与其他硬骨鱼类相比,石首鱼中免疫相关基因编码的蛋白质数量相似(绿色圆圈)、更多(红色圆圈)或更少(带虚线轮廓的绿色圆圈),以及石首鱼中不存在的基因(带虚线轮廓的灰色圆圈)。CIITA=主要组织相容性复合体 II 类转录激活因子;GILT=γ-干扰素诱导溶酶体硫醇还原酶;IFN=干扰素;IL=白细胞介素;IRF=干扰素调节因子;MHC=主要组织相容性复合体;TNF=肿瘤坏死因子;TLR=toll 样受体。( b ) 不同硬骨鱼类中参与 MHC I 类蛋白质复合物(GO:0042612,蓝条)和 MHC II 类蛋白质复合物(GO:0042613,红条)细胞成分的基因数量。每条柱状图的上方显示了确切的数字。根据比例检验,石首鱼中显著低于刺鱼的基因数用单个星号( GO:0042613 的P值 = 0.08)或双星号( GO:0042612 的P值 = 0.0022)表示。

大黄鱼的经济价值

大黄鱼自古以来就是中国沿海地区的重要经济鱼类,在中国传统文化中有着深厚的历史渊源。尤其是在东南沿海地区,大黄鱼不仅是重要的渔业资源,还是节日庆典和传统文化中不可或缺的一部分。它的美味成为了许多传统菜肴中的主角,如蒸黄花鱼、红烧黄花鱼等。

大黄鱼富含优质蛋白质、维生素D、Omega-3脂肪酸以及多种矿物质,对人体健康有诸多好处。其高蛋白低脂肪的特点使得它成为许多人饮食中的优质选择。研究表明,食用大黄鱼有助于促进心血管健康,增强免疫力,同时其丰富的Omega-3脂肪酸也有助于改善大脑功能。

大黄鱼在中国海产品市场中占据了重要地位,随着人工养殖的不断发展,其市场供应量逐年增加。作为优质的经济鱼类,大黄鱼不仅在国内市场广受欢迎,近年来也逐步打开了国际市场,成为出口创汇的重要品种。

大黄鱼作为中国沿海地区重要的经济鱼类,拥有丰富的生物学特征、广泛的养殖前景和显著的经济价值。随着野生资源的枯竭,人工养殖技术的进步为其市场提供了持续的供应。未来,面对环境、病害和市场竞争等挑战,如何在保障大黄鱼品质的同时提高养殖效益,将是养殖业者需要不断探索的方向。

保护现状

由于过度捕捞和环境污染,大黄鱼的野生种群数量急剧下降,已被IUCN列为极危(CR)物种中国政府已采取多项保护措施,包括禁止敲罟捕捞方式,设立保护区等。此外,科学家们也在不断研究和改进大黄鱼的养殖技术,以确保其种群的可持续发展。

参考文献:

Activities of selected digestive enzymes during larval development of large yellow croaker (Pseudosciaena crocea),doi.org/10.1016/j.aquaculture.2004.11.032

Larimichthys crocea (large yellow croaker): A bibliometric study,DOI: 10.1016/j.heliyon.2024.e37393

Effects of dietary vitamin C on survival, growth, and immunity of large yellow croaker, Pseudosciaena crocea. doi.org/10.1016/j.aquaculture.2006.07.027

The draft genome of the large yellow croaker reveals well-developed innate immunity. Nature Communications volume 5, Article number: 5227 (2014) ,https://www.nature.com/articles/ncomms6227

Nanoplastics impair the intestinal health of the juvenile large yellow croaker Larimichthys crocea. doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122773

申明:内容来源于海洋资源ocean-resource创作,未经允许,不得转载。