颠覆传统认知,在没有光的情况下,深海竟然产生了氧气?

在漆黑的深海底部,原本认为氧气只会被消耗,然而,最近一项发表在Nature上的的研究却颠覆了这一传统认知,在太平洋克拉里昂-克利珀顿区的海底,竟然在无光条件下产生了氧气!这究竟是怎么回事呢?

为什么深海可以产生氧气?

在太平洋克拉里昂-克利珀顿区的海面以下3600多米处,百万年前的岩石覆盖着海底。这些岩石看似毫无生机,但其表面的缝隙之间却栖息着微小的海洋生物和微生物,其中许多都特别适应黑暗中的生活。

近日,一项由深海采矿公司The Metals Company 赞助的环境调查,波士顿大学专家在内的科学家团队发现海底竟然产生了氧气,称之为“暗氧”。研究团队首先怀疑是不是实验出了问题,比如气泡混入?塑料腔室释放氧气?仪器故障?

但在深海高压环境下,气泡会瞬间溶解,在3600米深海域,气泡混入可能性可以忽略不计;难道是塑料腔室释放的氧气?但实验的聚甲醛材料极其稳定,释氧量可忽略。在仪器方面,使用经典化学检测方法Winkler滴定法复测,结果一致,也不是仪器问题。

那难道是深海生物产生的氧气?已知某些微生物如蓝细菌,能通过光合作用产氧,但深海无光,研究通过实验加入剧毒HgCl₂杀灭微生物后,氧气仍然存在,这也基本排除了生物来源的可能。

难道是海底物理或化学过程产氧?海底放射性元素如铀、钍,可以分解水分子可产生氧气,但模型计算显示,48小时最多仅产0.18 μmol/L,明显小于观测值;此外,深海锰氧化物MnO₂理论上可分解为MnO和O₂,但模拟显示深海条件下反应极慢,这也与观测不符。

既然生物和常见化学反应都无法解释,研究团队将目光转向了海底的多金属结核,这些富含锰、铁、镍、铜的矿物团块,可能是氧气的来源。

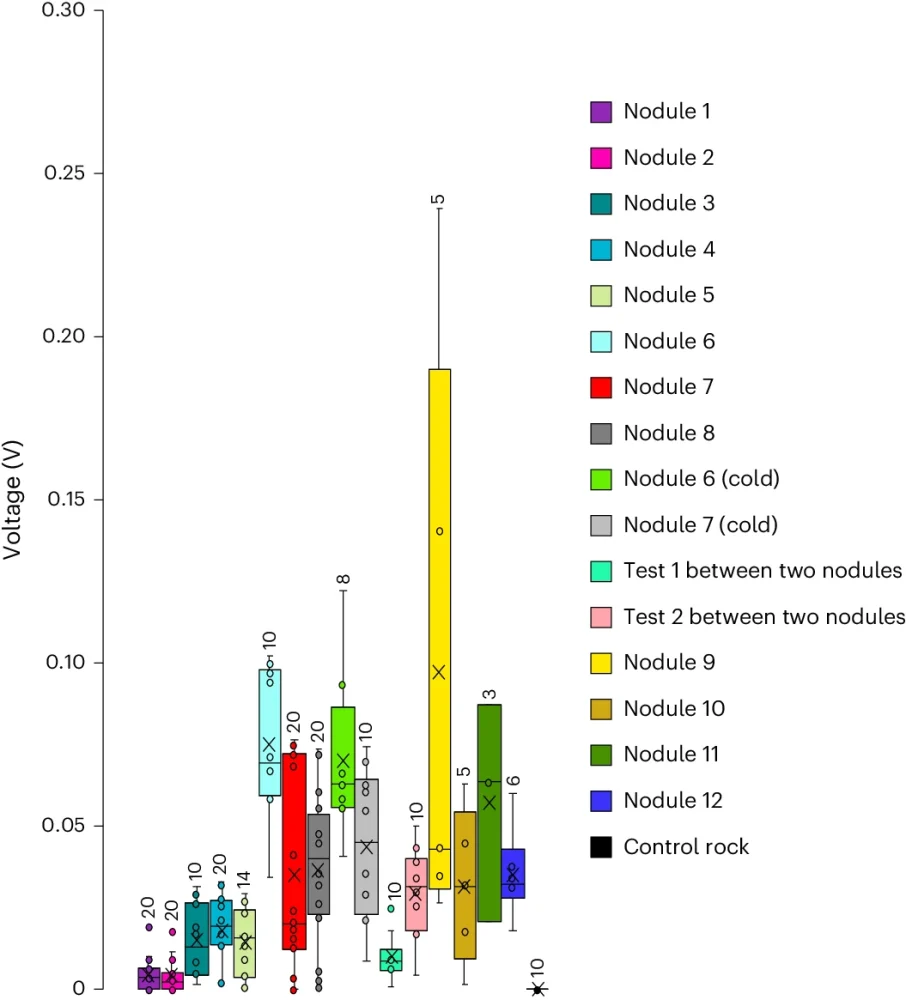

研究团队通过电压检测了12个结核的表面电压,发现多金属结核表面存在“天然电池”,最高电压达0.95V,接近电解水所需的最低理论值1.23V,平均电压约0.15–0.30 V。这种电压差可能来自结核内部不同金属层的电子转移,形成类似“地质电池”的结构。

在电压驱动下,海水可能发生电解产生氧气,:

2H₂O → 2H₂ + O₂

可能是结核中的锰氧化物,含镍、铜等作为催化剂,降低了反应所需的能量。

到底是不是多金属结核差生氧气呢,研究发现,氧气产生速率与结核表面积呈正相关,纯结核培养实验仍观测到氧气产生,表明多金属结核确实是深海氧气产生的核心。

这项研究颠覆了传统模型认为深海氧气仅来自表层海水下沉,而多金属结核表面“暗氧”的产生,说明氧气的产生方式可能比我们想象的更加多样化。同时深海采矿也引发担忧,采矿造成海底氧气环境变化,对深海环境造成的不可逆影响。

图:结节表面背景校正电压电位的箱线图🔽

这些结核采集自NORI-D(1-5)、UK1(6-8)和BGR(9-12)许可区域。测量温度分别为21°C(结核1-12)和5°C(结核6和7,低温)时,以及两个不同的UK1结核(试验1和2)之间和变质碳酸盐岩(对照)表面的电位。平均值用“x”符号表示,中位数用线表示,方框显示下四分位数值和上四分位数值(不包括中位数),而晶须条表示最小值和最大值。在每个结核/岩石表面不同点进行的技术重复测量次数,以形成每个方框晶须,用每个晶须条上方的数字表示。

❓思考题:深海“暗氧生产”的主要来源是什么?

A.微生物的光合作用

B.海底火山喷发

C.多金属结核的电化学反应

D.深海鱼类呼吸

参考答案:(点击查看)

C.

解析:实验证实,多金属结核表面电压最高达0.95伏,可能通过电解海水产生氧气,与生物或火山活动无关。

参考文献:Andrew K. Sweetman, Alycia J. Smith, Danielle S. W. de Jonge, Tobias Hahn, Peter Schroedl, Michael Silverstein, Claire Andrade, R. Lawrence Edwards, Alastair J. M. Lough, Clare Woulds, William B. Homoky, Andrea Koschinsky, Sebastian Fuchs, Thomas Kuhn, Franz Geiger, Jeffrey J. Marlow. Evidence of dark oxygen production at the abyssal seafloor. Nature Geoscience, 2024; 17 (8): 737 DOI: 10.1038/s41561-024-01480-8