利用氮化碳,人工也能高效进行光合作用?清洁能源新途径

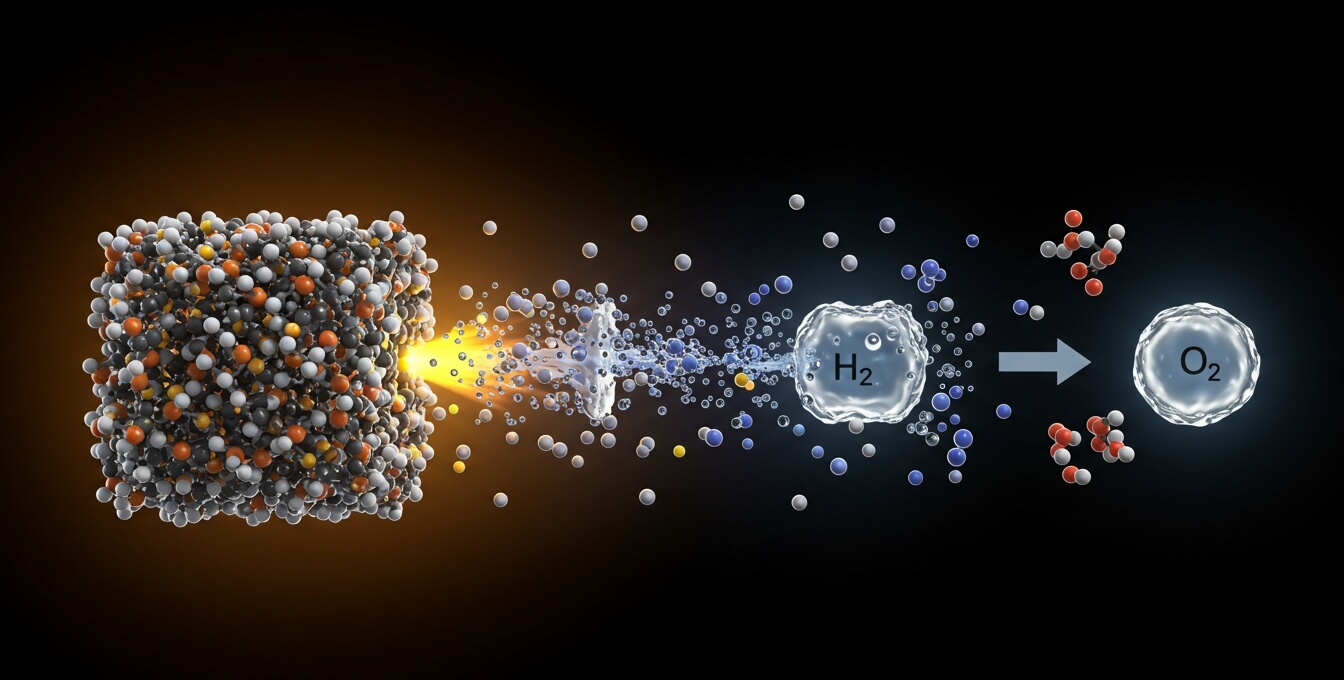

自然界的光合作用是地球上最重要的化学反应之一,植物通过吸收阳光,将水和二氧化碳转化为氧气和碳水化合物,为生命提供能量。然而,是否可以通过人工,将水或者二氧化碳通过光合作用制造能量呢?Nature上发表的一项研究,首次捕捉到了碳氮化物在光催化水分解过程中的动态变化,揭示了人工光作用的详细机制。

碳氮化物如何光催化水分子进行人工光合作用?

碳氮化物是一种由碳和氮组成的聚合物半导体,结构类似于石墨,但含有大量的氮原子,使其具备独特的光电性质。早在2009年,研究就发现它可以在光照下分解水产氢。此后,经过优化调整,其性能不断提升。

现在某些碳氮化物材料的表观量子效率已超过60%,有些还能催化甲烷氧化、氯盐氧化等复杂反应。

尽管实验数据表明碳氮化物有效,但仍不清楚它的表面究竟发生了什么,水分子如何吸附?光照后电子又去了哪里?为什么有些碳氮化物性能优异,而有些则表现平平?

为了回答这些问题,研究团队设计了一套原位实时观测系统,利用一种超高强度的X射线同步辐射光源结合光谱技术,在模拟真实反应条件的环境下,监测碳氮化物的变化。

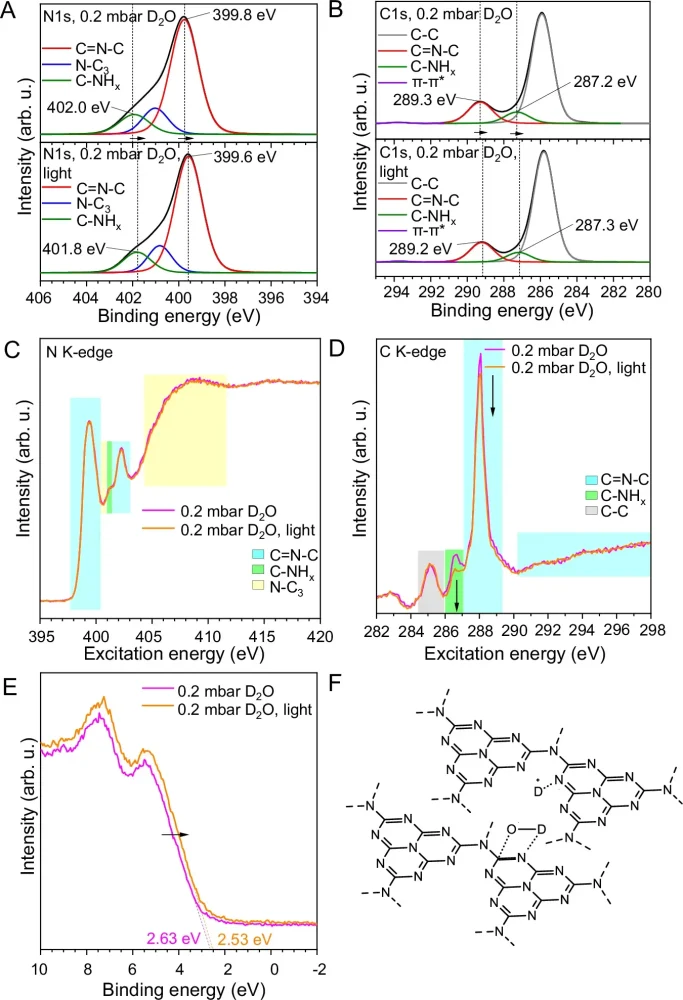

研究中使用的近环境压力X射线光电子能谱(NAP-XPS)可以精确测量材料表面元素的电子状态变化,还利用了X射线吸收光谱近边X射线吸收精细结构(NEXAFS)用于分析碳和氮的化学键环境,最后利用飞行时间质谱法(TOF-MS)实时检测反应产物如氢气D₂和氧气O₂,这项实验实验中用重水D₂O代替H₂O以提高检测精度。通过这些技术,研究可以原子尺度看清每一步的变化。

实验发现,当重水分子(D₂O)吸附在氮化碳表面时,氮原子会通过氢键向水分子输送部分电子,这一过程导致X射线光电子能谱峰位移动,氮和碳的结合能均向高能方向移动,电子密度降低。材料的价带位置上移,从+1.59 eV升至+2.63 eV,使其氧化能力大幅增强。

这一过程也揭示了水分子如何激活氮化碳的过程,同时,也是氮化碳催化作用的关键。

水去掉电子被氧化生存氧气的过程,通常是光催化中最难的一步,然后氮化碳在吸收水分后,氧化能力大幅提升,更容易获得水分子中的电子,从而推动反应进行。

发现氮化碳的催化作用后,研究继续模拟太阳光照射,碳氮化物吸收光子,产生电子和空穴,然而,NAP-XPS显示氮和碳的峰向低结合能方向回移,表明光生电子聚集在氮-氘键和碳-氧自由基等中间体上,定域在表面。而由于空穴寿命太短,仅纳秒级,NAP-XPS未能直接捕捉到空穴,但结合理论计算,研究认为,空穴迅速转移至水分子,生成OD自由基,最终形成氧气。

也就是说,光照出发电子-质子协同转移,使反应更高效。

最后,用飞行时间质谱法检测显示,光照期间D₂和O₂的产量逐步增加,经过两轮循环实验,D₂的产率分别为15%和18%,O₂的产率分别为13%和14%。研究还发现,即使关闭光源,反应仍会缓慢进行,表明后续的D₂O₂分解为D₂和O₂是一个较慢的热化学步骤。

这项研究首次揭示了水吸附氮化碳关键作用,光照使得氮化碳电子和空穴协同转移,实现高效水分解。这项研究不仅深化了我们对光催化水分解的理解,也为研究人工光合作用系统提供了新思路。或许人工光合作用也是产生清洁能源的可持续途径。

图:氮化碳-重水体系的原位照明

A氮化碳薄膜吸附重水后(上图)和经太阳模拟器照射后(下图)的 XPS、N1s 光谱;箭头表示光谱偏移方向。B氮化碳薄膜吸附重水后(上图)和经太阳模拟器照射后(下图)的 XPS、C1s 光谱;箭头表示光谱变化方向。C氮化碳薄膜吸附重水后(洋红色线)和光照后(橙色线)的 NEXAFS、N K 边;彩色方框突出显示不同的化学特征。D氮化碳薄膜吸附重水后(洋红色线)和光照后(橙色线)的 NEXAFS、C K 边及其价带相对值;彩色方框突出显示不同的化学特征;箭头表示强度变化。E氮化碳薄膜吸附重水后(洋红色线)和光照后(橙色线)的VB -XPS 光谱及其价带相对值;箭头表示光谱变化方向。F光照后氮化碳-水结构示意图。

❓思考题:碳氮化物在人工光合作用中的作用是什么?

A.吸收CO₂并释放氧气

B.利用阳光分解水产生氢气和氧气

C.直接合成葡萄糖

D.替代植物进行光合作用

参考答案:(点击查看)

B.

解析:碳氮化物是一种光催化剂,在光照下可以将水(H₂O)分解为氢气(H₂)和氧气(O₂),模拟植物的光合作用

参考文献:Daniel Cruz, Sonia Żółtowska, Oleksandr Savateev, Markus Antonietti & Paolo Giusto ,Carbon nitride caught in the act of artificial photosynthesis. Nature Communications volume 16, Article number: 374 (2025) ,doi.s41467-024-55518-x