不同颗粒物如何影响碳输出?南海大陆坡上的研究揭示关键机制

How do different particulate matter affect carbon export? Research on the South China Sea continental slope reveals key mechanisms

海洋是每年通过生物泵过程向深海输送约50亿吨碳,这一机制的核心载体是海洋颗粒物,它们在重力作用下沉降,将表层有机碳输送到深海,那么,这些颗粒物碳通量如何呢?不同的颗粒物具体又是如何影响碳输出的呢?

这项由中国科学院海洋研究所团队在南海大陆坡开展的研究,通过水下视觉剖面仪对南海北部大陆坡的颗粒物进行了高分辨率观测,揭示了颗粒物尺寸分布与碳输出的深层联系,并揭示了中尺度涡旋对碳输出的调控作用,为理解边缘海碳循环提供了新视角。

研究团队在2015年6月的航次中,沿南海北部大陆坡三个断面测量了0-800米水层的颗粒物,UVP5仪器共捕获了等效直径100微米至1.5毫米的颗粒物。

数据显示,小于500微米的小颗粒占总颗粒数的97%以上,均值为68±69个/升,但对颗粒物体积浓度的贡献仅占39±12%;而大于等于500微米的大颗粒虽数量占比不足3%,却贡献了颗粒物体积浓度的61±12%。这种数量与体积的倒置直接影响了碳输出效率。

颗粒物在不同深度的情况也不同,0-200米的上层海洋,阳光充足,浮游植物繁盛,通过光合作用生产大量有机质,这里的颗粒物丰度和体积浓度分别为79±70个/升和0.4±0.7 mm³/升 ;而200-800m的中层海洋,随着深度增加,颗粒物数量逐渐减少,一方面是由于微生物降解和动物摄食导致的有机质分解,另一方面是因为小颗粒沉降速度慢,容易被水流带走。

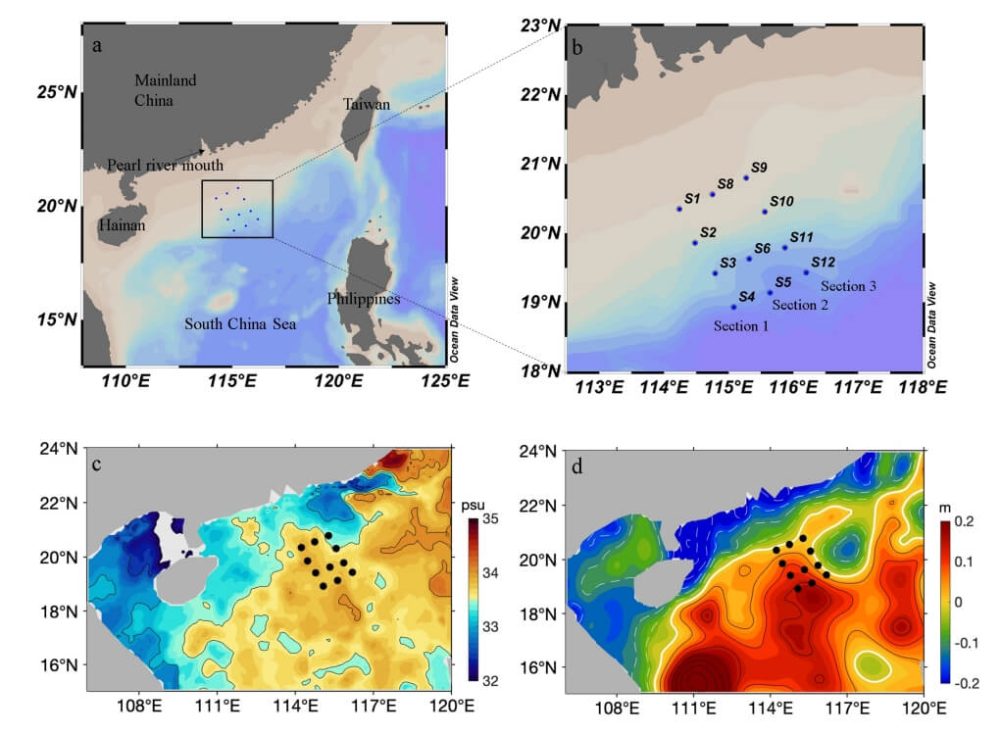

图:南海陆坡的研究区域和测量站🔽

a:研究区域;b:放大视图;c:1/8°分辨率的海面盐度(SSS);d:海平面异常(SLA)。点表示采样站的位置。

研究通过建立颗粒尺寸-碳通量模型,研究发现大颗粒贡献了76.2±11.5%的颗粒有机碳通量,范围在3.4-302.4 mg C m² d⁻¹,可能是因为大颗粒的沉降速度可达小颗粒的10倍以上,能更快穿过微生物降解活跃的透光层。

颗粒物碳通量积分模型如下,其中F表示单位面积的碳通量(mg C m⁻² d⁻¹),m(d)表示单个颗粒的碳质量(mg C),w(d)表示颗粒沉降速度(m/d),由斯托克斯定律估算,该模型可以将光学观测的粒径谱直接关联到碳通量。

$F = int_{d_{min}}^{d_{max}} n(d) cdot m(d) cdot w(d) , dd$

研究显示颗粒有机碳通量呈现显著的垂直分层,表层有机碳通量最高,大颗粒对碳输出的贡献更大;但随着深度增加,中层有机碳通量衰减至表层值的10%-30%,小颗粒的贡献比例逐渐上升,主要是由于大颗粒在沉降过程中会逐渐破碎解体,转化为更多小颗粒继续下沉。

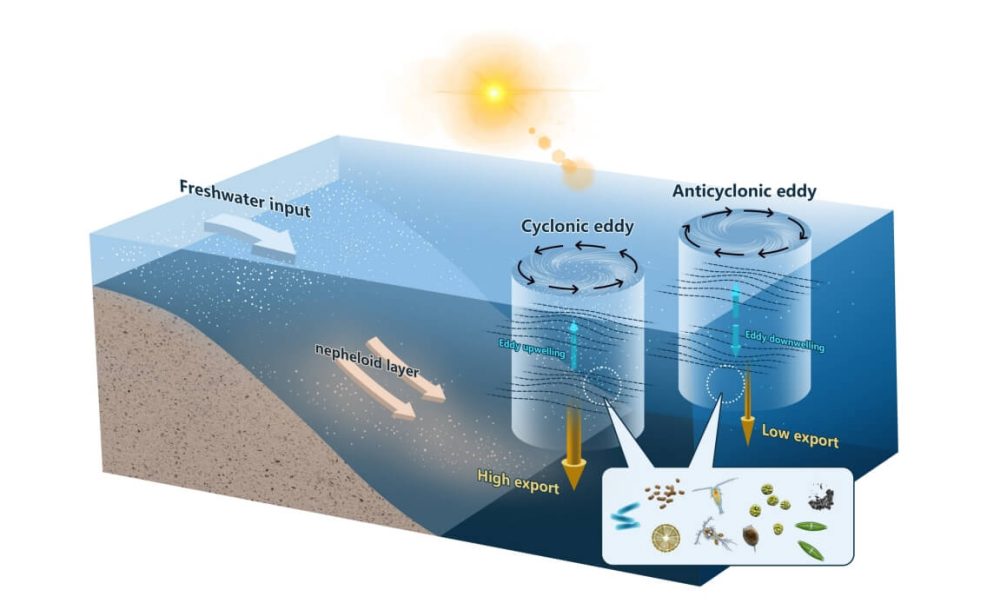

但南海作为典型的边缘海,其碳循环受多种物理过程影响,研究期间观测区域也恰好存在一对双生涡旋,一个气旋式冷涡,一个反气旋式暖涡,它们对碳输出的影响截然不同。

气旋式涡旋通过上升流将硝酸盐和磷酸盐等营养盐输送到透光层,促进叶绿素a浓度升高,颗粒物丰度和颗粒有机碳通量均增加,这些站点上层50米的颗粒物体积浓度超过0.6 mm³/L,颗粒有机碳输出通量最高达212 mg C m⁻² d⁻¹,是周边海域的3-5倍;而反气旋式涡旋则通过层化作用抑制营养盐上涌,颗粒物浓度和颗粒有机碳通量大幅降低,这种差异一直延伸到600米深处,表明涡旋的影响不仅仅只是表面,而是贯穿整个水柱,并通过增强颗粒聚集效率维持深水碳输出。

南海大陆坡的研究表明,小颗粒虽然贡献较低,但其随深度增加贡献也在增加,而中尺度涡旋过程可通过改变颗粒尺寸普等,,使碳输出效率超出单纯生产力变化的预期。

这项研究也为海洋碳汇评估提供了新思路,传统上的卫星遥感只能监测表层叶绿素,难以估算实际到达深海的碳量。而颗粒物成像技术有望实现碳输出的实时监测。

❓思考题:哪种海洋现象会显著增加碳输出?

A.反气旋式涡旋(暖涡)

B.气旋式涡旋(冷涡)

C.赤潮爆发

D.海平面上升

参考答案:(点击查看)

B.

解析:气旋式涡旋像搅拌器,将深层营养带到表层促进浮游植物生长,使碳输出提高3-5倍。而暖涡会抑制这一过程。

参考文献:Distribution and fluxes of marine particles in the South China Sea continental slope: implications for carbon export.doi.org/10.5194/egusphere-2025-2034, 2025.