打破光合作用极限!北极微藻的惊人发现,在近乎黑暗的环境中开展光合作用

光合作用是地球上最重要的生物过程之一,通过利用阳光提供生物可利用的能源、碳和氧气,但你知道维持光合作用最低的光照水平吗?传统上认为光合作用需要较高的光照强度,而近日的一项研究表明,即使在接近理论最低光照需求的条件下,光合作用仍能进行。

冬季北极光合作用

长期以来,人们普遍认为在冬季和春季,北极海洋浮游植物无法生长,直到海冰和积雪开始融化并透射足够的光照。然而,这一范式观点缺乏直接的观测证据。那么,在极夜和完全冰覆盖的条件下,北极浮游植物是否能够生长?如果能够生长,其生长机制是什么呢?

2020年一项国际研究团队发表在SCI上的一项研究,使用了自主的冰回避剖面浮标在巴芬湾进行了2017年至2019年连续两年的观测,巴芬湾是一个每年有7个月被冰覆盖的北极海域,探讨在冬春季海冰覆盖的情况下,浮游植物的生长状况。

通过分析这些浮标收集的数据,研究人员发现了一个令人惊讶的现象,即使在完全被冰覆盖的条件下,浮游植物在2月份就已经开始生长了!要知道,2月份的北极还处于极夜,太阳几乎不露面,海冰也丝毫没有融化的迹象。

具体的数据显示,浮游植物的净生长速率在2月和3月平均为0.011d⁻¹,每天增长约1.1%,而在4月,生长速率则达到0.016 d⁻¹,每天增长约1.6%,这些数据表明,浮游植物在冬季的生长虽然缓慢,但确实存在。

为什么浮游植物能在如此低的光照条件下生存呢?研究人员认为,这可能与它们的适应性有关。北极浮游植物经过长期的进化,发展出了在极端低光照条件下进行光合作用的能力。

另一个有趣的现象是,冬季浮游植物的生长几乎不受浮游动物(如桡足类)的捕食影响。这是因为在冬季,水温极低,浮游动物的活动减少,甚至进入休眠状态。这样一来,浮游植物可以“安心”地生长,为夏季的爆发奠定基础。

这项研究揭示了北极浮游植物在极端环境下的生存策略,即使在极夜期间,生态系统中的生物活动并未完全停止,增进了对北极海洋生态系统动态的理解。

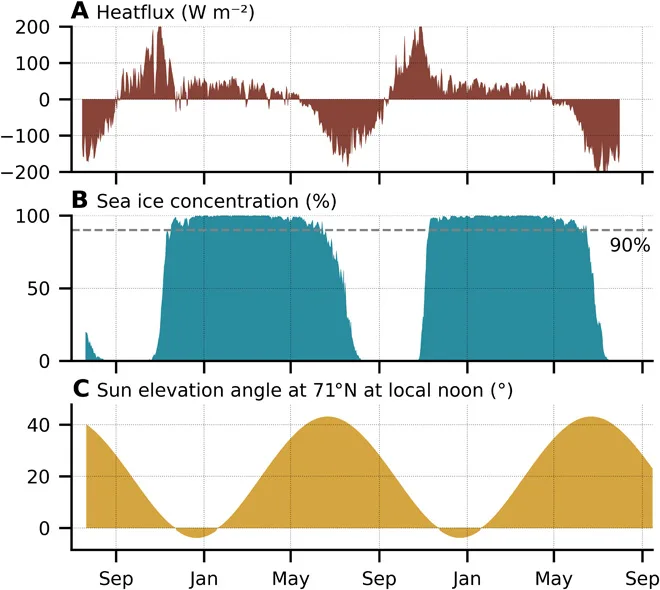

图:北极浮游植物全年的环境限制

( A ) 海洋-大气热通量。正值表示能量离开海洋,导致浮力损失和剧烈混合。( B ) 研究区域的平均海冰浓度。( C ) 太阳高度角。在极夜期间,太阳 2 个月内不会升起。

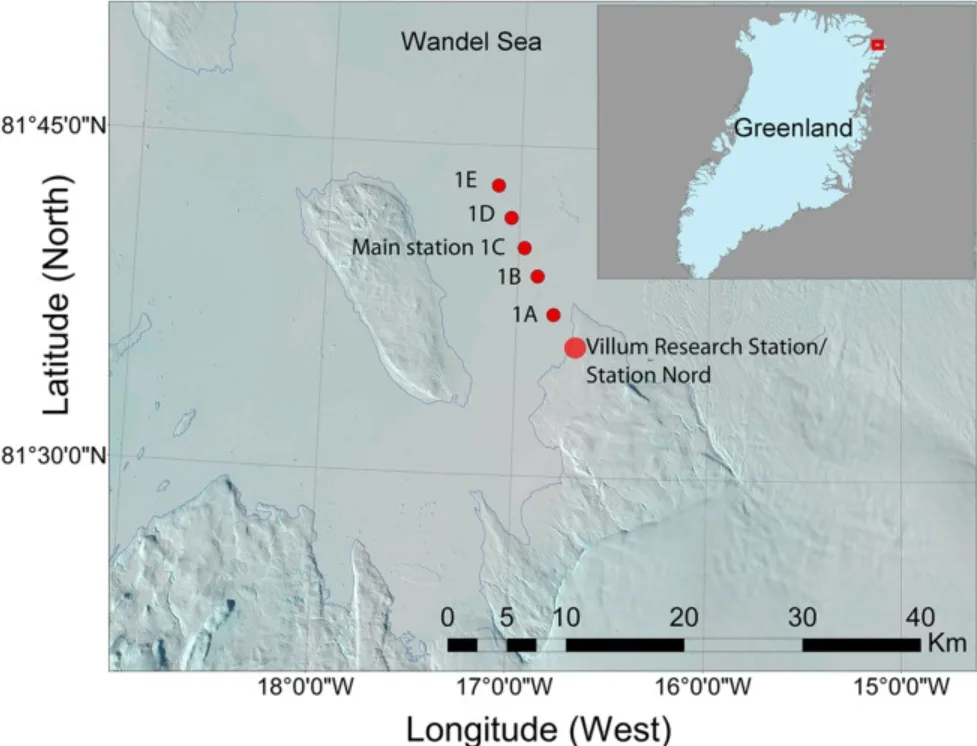

2018年研究,北格陵兰海冰下藻类光需求极限

传统观点认为,几十厘米的积雪足以阻止足够的太阳辐射穿透海冰,从而限制藻类的生长。2018年发表的一项研究,基于2015年4月16日至5月24日在东北格陵兰Station Nord站的现场观察和采样数据,分析了海冰下藻类春季勃发的起始条件和光需求,以及积雪的光学特性对光穿透海冰的影响。

这项研究也是首次证实了在极低光照条件下海冰下藻类仍能开始生长,挑战了传统的光照需求模型。在超过1米厚的积雪和1米厚的海冰下,藻类在光照小于0.17 µmol photons m⁻² s⁻¹极低光照环境下开始生长,而此前认为藻类生长所需的最低光照强度为0.36 µmol photons m⁻² s⁻¹。

研究强调了积雪光学特性对光穿透海冰的关键作用,积雪的变质作用可以显著增加海冰下的光照。温度剖面数据显示,积雪内部的温度梯度促进了雪的变质作用,导致雪晶尺寸增大和光散射截面减小,从而增加了光穿透积雪的能力,为藻类生长提供足够的光照。

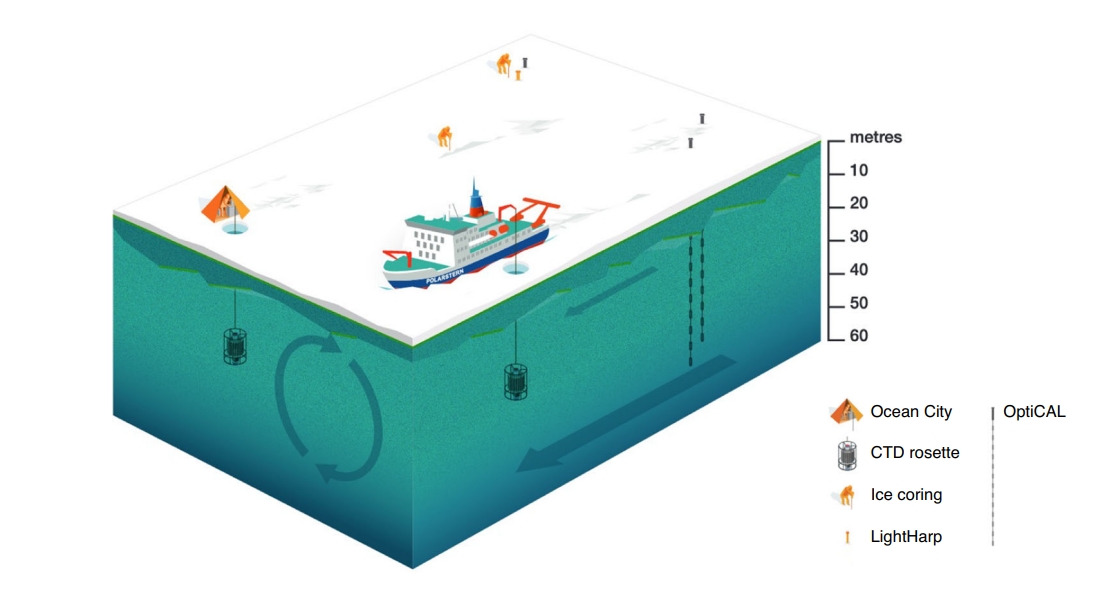

图:样品采集示意图

光合作用极限

虽然此前的研究表明,即使在极低光照环境光合作用仍继续,但是光合作用极限水平是多少仍不确定。阿尔弗雷德韦格纳研究所 – 亥姆霍兹极地和海洋研究中心引导的一项研究于2024年9月4日发表在《Nature》上,探讨了光合作用的最低光照水平,详见文末参考文献。

研究时段集中在2020年2月至4月期间,北极极夜结束后,阳光逐渐恢复的时期。研究团队通过北极气候研究多学科漂流观测站野外考察,获取了北极中央海洋冰层下的光照和微藻类生物量的数据,通过测量冰层下的光照场、叶绿素a浓度和潜在净初级生产力,分析了光合作用的恢复和微藻类生物量的积累。这项研究的核心亮点在于揭示了北极微藻类在极低光照条件下的光合作用能力,不仅挑战了传统的光合作用最低光照需求估计,还表明全球海洋中的光合作用区域可能比之前认为的更深更广。

研究团队发现,北极微藻类在日平均光照强度仅为0.04 ± 0.02 μmol photons m⁻² s⁻¹的条件下,仍能恢复光合作用并积累生物量,这一光照强度比之前估计的最低光照需求(0.3–5 μmol photons m⁻² s⁻¹)低一个数量级,比上文2018年的0.17 µmol photons m⁻² s⁻¹也低一个数量级,接近光合作用的理论最低光照需求。

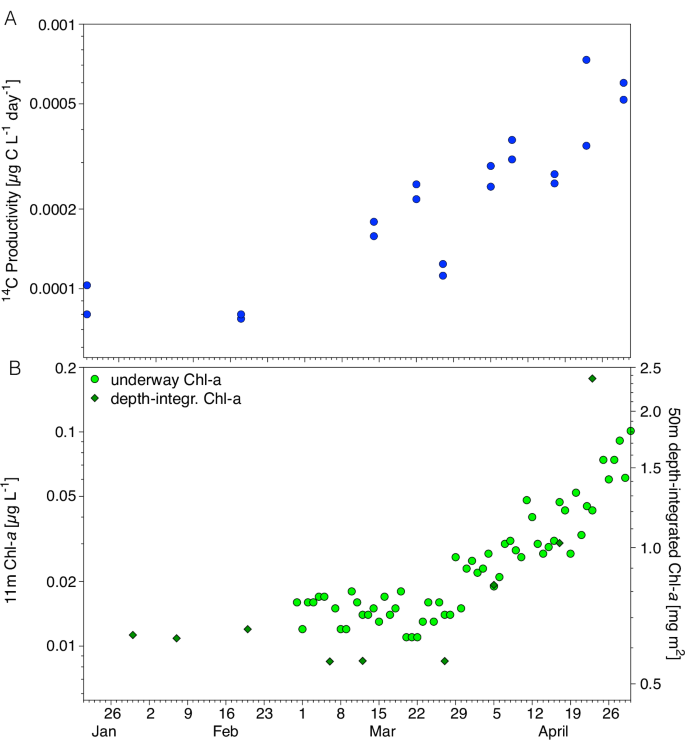

通过叶绿素a浓度的时间序列分析,三月上半月测得的叶绿素 a 浓度与二月测得的浓度相似,约为0.01~0.02 µg/L,但随后从三月中旬到四月底呈指数增长,到四月中旬达到 0.05µg/L 。根据叶绿素 a 浓度的测量结果,确定光合作用生物量的积累在3月28日开始,此时的光照强度极低。

图:浮游植物活动和生物量的时间发展

参考条件下潜在净14 C 生产力(作为净初级生产力的代理)的发展(A )和11 米水柱叶绿素a (Chl-a) 浓度(浅绿色)和 50 米深度综合 Chl-a 现存量(深绿色)随时间的变化。图 S4 显示了 Chl-a 特定的14 C生产力 产量。

为什么微藻可以在近乎黑暗中开展光合作用?

根据研究成果,北极微藻为了适应极低光照环境,其捕光色素系统高度优化。他们可能通过增加叶绿素a和辅助色素的含量,扩大捕光面积,提高对弱光的捕获能力。调整不同类型捕光色素的比例,以适应不同波长的光。例如,增加对蓝光和绿光敏感的捕光色素的比例,以充分利用冰层透射的蓝绿光。微藻的天线复合物可能具有更高的能量传递效率,将捕获的光能快速传递到反应中心,减少能量的损失。微藻可能通过调节捕光色素的构象,改变其吸收光谱,以更好地适应环境光。

但并非所有的微藻都具备在极低光照条件下进行光合作用的能力。 不同种类的微藻对光照的适应能力存在差异。以北极微藻这个研究发现来看,可能深海或极地等低光照环境中的微藻,其光合作用系统往往具有更强的适应性,能够在极低光照条件下生存。

一般来说,生活在深海或极地等低光照环境中的微藻,其光合作用系统往往具有更强的适应性,能够在极低光照条件下生存。

参考文献:Clara J. M. Hoppe, Niels Fuchs, Dirk Notz, Philip Anderson, Philipp Assmy, Jørgen Berge, Gunnar Bratbak, Gaël Guillou, Alexandra Kraberg, Aud Larsen, Benoit Lebreton, Eva Leu, Magnus Lucassen, Oliver Müller, Laurent Oziel, Björn Rost, Bernhard Schartmüller, Anders Torstensson, Jonas Wloka. Photosynthetic light requirement near the theoretical minimum detected in Arctic microalgae. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-51636-8

申明:内容来源于海洋资源ocean-resource创作,未经允许,不得转载。